-

Un conte moderne

Debout devant son miroir, Mattéo ne s’était sans doute jamais senti aussi stressé.

C’était son premier rencard, faut dire. Et à 21 ans, on a accumulé beaucoup de frustration à l’endroit du sexe faible. Papy avait beau lui dire que c’était facile, une femme, qu’il suffisait de lui promettre tout ce qu’elle voulait, et que même si elle n’y croyait pas, elle rentrerait quand même dans ce jeu d’illusions, parce que les femmes, ça reste pragmatique avant tout, et que promettre la vie d’un millionnaire pour finir par offrir celle d’un cadre moyen, c’est du domaine de l’acceptable, quand on est une femme pas trop naïve.Mais papy avait grandi dans les années 60, à une époque où aborder une femme dans la rue n’était pas considéré comme une agression sexuelle. À une époque où le moindre dérapage, la moindre blague graveleuse, ne risquait pas non plus de finir sur Internet, commenté et retweeté à l’infini par les oracles de la bonne morale, ligueurs de vertu des temps modernes. Papy, il aurait bien pu flanquer des mains aux fesses quand il avait l’âge de son petit-fils, que ça ne l’aurait pas conduit au violon. Il venait d’un autre temps, papy. Et ce temps jadis, aux yeux de Mattéo, c’était quelque chose comme l’ère Carbonifère.

Dans le grand lexique de la novlangue actuelle, on aurait facilement pu dire de Mattéo qu’il était un Incel. Vous savez, ces gamins qui n’ont pas de petites amies, finissent par se sentir humiliés par les filles au point de leur vouer une haine farouche, et préfèrent, au fond, se palucher devant du porno violent, histoire d’expurger leur rancœur. On aurait pu le dire, oui. Mais on se serait trompé. Mattéo était un gosse paumé dans un corps d’adulte. Résolument hétérosexuel à une époque où l’être était considéré comme réactionnaire, il était partagé entre sa peur des femmes et son attirance pour elles. Comme beaucoup de gamins de son âge, vous me direz… Mais sans doute était-ce un peu plus le cas pour lui, pour être honnête, au vu du nombre d’obstacles majorés qu’il était amené à devoir affronter.

Bourré de complexes, sans la moindre confiance en lui, il lui en avait fallu, du courage, pour finir par inviter Sylvie. Il avait rejoué la scène des centaines de fois dans sa tête. Il se voyait aller acheter son petit pain au raisin quotidien, oser lui tendre ce petit mot qu’il avait mis des jours à écrire, puis s’en aller, espérant une réponse par SMS de cette apprentie pâtissière de son cœur. Sur le petit mot, il avait écrit un poème, puis inscrit son numéro. Un vrai poème, écrit par lui, personnellement, sans aucune aide de ChatGPT, Grok ou Claude, de la poésie analogique issue d’une intelligence relative, mais authentiquement organique : la sienne. Il était question d’amour, de fleurs, d’avenir, de passion, c’était un collier de niaiseries enfilées les unes sur les autres, mais des niaiseries d’une sincérité indéniable. Et c’était ça qui pouvait faire la différence.

Le moment où il avait reçu le fameux SMS, la réponse tant attendue, avait probablement été l’instant le plus intense de toute sa vie. « sété tré joli » avait commenté la pâtissière. Et elle avait ajouté cet émoticône du petit bonhomme qui envoie un baiser avec un cœur. Dans le langage numérique, on n’envoyait jamais un tel émoticône sans raison. Il était lourd de sens, celui-là. Un émoticône qui envoie un clin d’œil, et ç’aurait été la douche froide, un simple signe de sympathie avec une fin de non-recevoir, le « cordialement » des relations hommes-femmes. À peine moins humiliant qu’un ghosting. Mais là… C’était tout un champ des possibles qui s’ouvrait à Mattéo. Son papy aurait été fier !

Il y avait ensuite eu tous ces échanges. Elle était fan de Jul. Lui ne pouvait pas le sacquer, mais il devint son plus grand admirateur pour satisfaire sa dulcinée. Il aimait plutôt la musique d’Ariana Grande, mais comme Sylvie la trouvait « tro prétenssieuse », il se rangea à son opinion. L’amour vaut bien quelques compromissions. C’était touchant de les voir communiquer ainsi depuis leur candeur respective. Lui, dont le manque d’estime de soi avait ravagé de névroses tout sens du courage, toute témérité ; et elle, encore vierge de toute influence féministe, voyant les hommes comme des individus étranges, parfois attirants, et dont elle sentait bien qu’elle était dépendante de leur attention.

Sylvie était un petit bout de femme de 18 ans, les cheveux toujours attachés en arrière, de petites lunettes rectangulaires trop grandes, fichées sur son nez, et qu’elle ne cessait de remettre en place d’un mouvement de l’index qui avait fini par devenir un tic. Issue d’un milieu modeste, elle n’avait pas une grande culture littéraire, mais avait tout de même vu quelques Walt Disney. Elle connaissait l’image d’Épinal du prince charmant. Et il lui semblait que Mattéo était plutôt charmant, à défaut d’être un prince.

Après plusieurs semaines et bien des économies, Mattéo avait fini par lui proposer le grand jeu : un dîner au restaurant. Ce truc, c’était un indémodable. Dans tous les pays du monde et à toutes les époques, une femme qui se faisait inviter au resto se retrouvait dans ses petits souliers. Il avait bien pris soin de lui demander si elle était végétarienne (elle ne l’était pas) ou si elle avait des préférences particulières en termes culinaires (elle n’en avait pas non plus) et avait choisi de l’emmener Chez Yvonne, au centre-ville de Strasbourg. Par snobisme, uniquement. Mattéo n’avait jamais été au restaurant de sa vie, si on excepte quelques passages à McDo et un au Buffalo Grill, avec papy. Chez Yvonne, c’était cet endroit qui brillait par la qualité de sa clientèle, composée de politiques, d’acteurs et d’autres membres du showbiz. C’est qu’il avait envie de l’impressionner, sa belle.

Un jeune couple d’Alsaciens qui part dîner au restaurant, quoi de plus banal pour l’observateur, mais Mattéo avait l’impression d’y jouer sa vie. Il l’avait vue arriver de loin, place Kléber, avec une robe rouge qu’elle avait dû emprunter et qui la boudinait un peu. Elle avait lâché ses cheveux, lesquels lui retombaient parfois sur le visage, alors elle les remettait en place d’un geste de la main qui foudroyait de tendresse son soupirant.

On avait parlé musique, boulot, on s’était un peu raconté sa vie, son passé, on avait évoqué ses origines sociales (classe moyenne inférieure pour Mattéo, prolétariat pour Sylvie) et puis il avait sorti sa carte bleue et avait réglé l’addition. Sylvie s’était sentie, pour la première fois de sa vie, comme une princesse.

C’était la nuit lorsqu’ils sortirent du restaurant. Sylvie tenait Mattéo par le bras. Elle s’appuyait contre son épaule, et cela donnait une sorte de démarche mutuelle maladroite, comme un couple de manchots désynchronisés peinant à s’accorder sur le rythme à suivre. Mais c’était toute l’allégorie de la jeunesse amoureuse : des rapports maladroits mais sincères, des sentiments forts mais si durs à exprimer. Et arriva le moment du baiser.

Il s’était entraîné des centaines, des milliers de fois, Mattéo. Sur sa main, sur le miroir, même sur le poster d’Ariana Grande qui trônait dans sa chambre, au-dessus de son lit (et qu’il devrait penser à retirer avant que Sylvie ne tombe dessus)… Il s’était avancé, les lèvres semi-ouvertes, alors que de son côté, Sylvie entamait une manœuvre identique, et c’était là que le drame était advenu.

Le caséum, c’est une sorte de substance pâteuse, malodorante, qui s’accumule au niveau des amygdales. On en a tous, statistiquement. Mais certaines personnes en fabriquent plus que d’autres. Celles qui, comme Mattéo, ont souffert d’angines à répétition dans l’enfance, par exemple. Ça vous creuse des amygdales bien profondes, et ça favorise l’apparition de cette saloperie.

C’est pile au moment où la langue de Mattéo commençait à s’enrouler autour de celle de Sylvie qu’un gros bloc de ce fromage fétide s’échappa des fosses amygdaliennes de notre prince charmant. Il termina sous la langue de sa dulcinée, puis contre ses molaires, pour finir par s’écraser sur son palais, exhalant toute la puanteur pestilentielle contenue dans la faune bactérienne de la chose.

L’effet fut immédiat, et à la hauteur du naturel populaire de Sylvie. « Haaaan mais tu pues d’la gueule, t’es un porc ! T’as dégueulé dans ma bouche ou quoi ?! » lança-t-elle sans mesurer la portée désastreuse d’une telle accusation. Puis, à peine une seconde se passa avant qu’elle ne se mette à vomir le repas qu’elle venait de prendre. Pas loin de cinquante euros de bouffe répandus sur les pavés strasbourgeois. Incrédule, Mattéo s’était avancé pour tenir les cheveux de sa belle afin qu’ils ne soient pas gorgés de vomi (il avait vu faire dans les films) et s’était pris une énorme gifle, suivie d’un « me touche pas, putain ! »

Puis elle s’était éloignée, s’arrêtant parfois pour régurgiter de petits jets de dégueulis, comme on sème des graines au printemps. Mattéo avait l’impression d’être passé, en un quart de seconde, du paradis à l’enfer. Il rentra chez lui plus riche de deux trous. Un dans le portefeuille, l’autre dans le cœur.

Elle l’avait bloqué, évidemment. Sur tous ses réseaux. Et lorsqu’il se risqua à lui rendre visite à la boulangerie où elle travaillait, les yeux gorgés de larmes, elle fit intervenir Mohamed, l’apprenti-boulanger qui faisait près de deux mètres. « Elle veut pas t’voir. Dégage. » ordonna-t-il. Et Mattéo obtempéra, anéanti.

La dépression s’empara de lui. Il lui fallut plusieurs mois d’hospitalisation en milieu psychiatrique et une véritable camisole chimique pour réussir à sortir un bout de nez de cette mélancolie pathologique qui l’écrasait de tout son poids.

Deux années passèrent. On ne peut pas dire qu’il avait oublié Sylvie, il pensait à elle quasiment tous les jours, mais il avait réussi à passer outre, à ne plus se détruire en ruminant cette sombre mésaventure. Et puis — on devait être un samedi — et alors qu’il scrollait sur TikTok, il était tombé sur cette vidéo d’une jeune femme qui racontait son expérience. « Le mec, en sortant du resto, il a voulu me galocher, mais il puait trop d’la gueule, frère, on aurait cru qu’il avait bouffé un rat mort ! » et, partant d’un ricanement de sorcière, Sylvie, devenue streameuse, avait pointé sa caméra sur la photo de profil du compte Instagram de Mattéo, le jetant ainsi en pâture à une horde de plusieurs milliers de suiveurs aussi cruels que décérébrés.

Mattéo vivait dans un studio, au huitième étage d’un immeuble qui en comptait dix. Il les descendit en trois secondes, à la vitesse de la gravité. Il s’écrasa sur le sol dans un étrange bruit sourd qui évoquait un mélange de concassage de viande et d’os. Un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui se trouvait à moins de trois mètres, faillit se le prendre sur la tête. Lorsqu’il comprit ce qu’il venait d’arriver, il sortit son smartphone, le braqua sur le cadavre de Mattéo, devenu bouillie de sang et de viande morte, et commenta : « Wesh, c’est une dinguerie, frérot ! »

-

Le globe

Ses parents ne s’étaient probablement aperçus de rien, et quand bien même auraient-ils compris que leur fils leur jouait un tour, qu’ils auraient sans doute laissé faire. Adom était ce qu’on peut appeler un enfant gâté. Fils unique d’une famille d’aristocrates, il aurait pu mettre le feu à la baraque, que ses géniteurs auraient continué à le regarder comme s’il était une divinité.

C’était pourtant écrit en lettres capitales : « REMETTEZ LES GLOBES EN PLACE APRÈS LES AVOIR MANIPULÉS » – et Adom, tout morveux qu’il était, savait déjà parfaitement lire. Malgré tout, c’était bien un globe qu’il venait de planquer dans sa poche.Les globes en question, c’était la révolution technique du moment. Un peu comme l’IA à notre époque et dans notre monde. Mis au point par une unité de chercheurs chevronnés, il s’agissait de microcosmes à l’état primitif destinés à la base à devenir autant de créations personnalisables qu’il existerait d’acheteurs.

Le comité d’éthique avait tant bataillé que l’État avait fini par trancher : ces sphères ne deviendraient jamais des produits de consommation, mais puisqu’elles représentaient une incroyable prouesse scientifique et technique, elles seraient exposées comme autant d’œuvres d’art à la vue du public.

Mais Adom ne se considérait pas comme « le public ». C’était la conséquence d’une vie de luxe dès le berceau, où tout lui avait toujours été cédé. L’enfant ne connaissait aucune limite à ses caprices, puisque personne ne lui en avait jamais fixée. Alors faucher un globe, qu’est-ce que ça pouvait faire ?Le premier jour, il s’amusa à le mettre au congélateur. Il était curieux d’observer comment la géologie s’adapterait aux températures extrêmes. Le jour suivant, continuant son expérience, il jeta au feu son globe, l’en sortant à l’aide d’une pince pour constater que sa surface était recouverte de lave. C’était drôle, mais comme tout gosse de riche, Adom avait tendance à se lasser de tout.

Il était en train de tenter une expérience ultime : cracher sur sa sphère pour voir comment ses propres bactéries s’y adapteraient, quand son père fit irruption dans sa chambre, le visage rouge de colère.

« Adom, tu n’aurais pas volé une sphère, hein ? Dis-moi que tu n’as pas fait ça ? »

Adom n’avait jamais vu son père en colère et cette nouvelle expérience le terrifia.

« Non, j’ai rien volé ! » balbutia-t-il, cachant maladroitement l’objet du délit dans son dos.

Son paternel le scruta, tentant de détecter un mensonge, puis, comme un fou, les yeux exorbités, ressortit aussi vivement qu’il était entré.

Au loin, dans le salon, Adom entendait ses parents se crier dessus.

— Le comité d’éthique va me tomber dessus si notre fils a effectivement volé l’une de ces sphères ! Tu comprends ce que ça implique ? hurlait son père.

— Notre fils n’est ni un voleur ni un menteur, répondait sa mère, et s’il t’a dit qu’il n’avait rien volé, tu dois le croire !Adom sentait son visage s’empourprer. Ça puait pour lui s’il se faisait prendre avec ce truc. L’autorité, la punition, n’étaient clairement pas des domaines qu’il avait envie d’expérimenter. Il lui fallait se débarrasser de cette maudite sphère au plus vite. Tout merdeux qu’il était, Adom était loin d’être idiot. Il sortit par la cour et se dirigea, sphère en poche, vers la cabane de jardin où sa mini-base spatiale, cadeau d’anniversaire hors de prix offert par ses parents pour son neuvième anniversaire et délaissé depuis, attendait sous une couche de poussière qu’on la ressuscite.

En moins d’une demi-heure, Adom réussit à atteler sa sphère à la fusée principale et entama le décompte avant la mise à feu de l’engin.

3… 2… 1…

La fusée décolla dans un nuage de fumée, emportant l’objet du délit au-delà de la stratosphère, dans l’espace infini d’où il ne reviendrait jamais.Pendant longtemps, l’objet dériva, basculant de galaxie en galaxie, pour finir par se stabiliser dans un petit système solaire, où il entra en orbite autour d’une sorte d’étoile que nous appelons de nos jours une naine jaune de type spectral G2V.

La chaleur de ce soleil raviva certains éléments fossilisés de la salive d’Adom, et deux milliards d’années plus tard, une vie se développa à la surface du petit monde. D’abord des bactéries, puis, dans la glace fondue qui donna lieu à des océans, cette vie se complexifia. Des organismes aquatiques, d’abord, dont certains finirent par sortir de l’eau pour évoluer vers une forme de vie animale terrestre encore plus aboutie. Et rapidement, très rapidement à l’échelle de l’univers, une forme de vie se distingua de toutes les autres par sa capacité à comprendre et à maîtriser son environnement. En quelques millénaires (un saut de puce !), cette race se répandit partout à la surface du globe, le façonnant au gré de ses besoins, s’étendant de manière guerrière, agressive, mais aussi incroyablement innovante et curieuse. Des lois furent inventées pour juguler tous ceux de cette race. Des coutumes aussi, souvent mystiques, au début. Parmi elles, il y avait la fête de Noël.

C’est à l’occasion d’une de ces fêtes qu’un petit garçon du nom d’Edom reçut en cadeau un joli globe terrestre.

« Tu vois, mon chéri, c’est ici, sur cette planète, que nous vivons tous ! » lui dit sa maman, en lui passant une main affectueuse dans les cheveux.En contemplant son cadeau, Edom ressentit alors un sentiment aussi étrange qu’inadéquat, et qui semblait lui venir de très loin. Comme l’impression d’avoir fait quelque chose de mal.

-

Le cogneur

Au boulot, je tue les bêtes. Elles arrivent en file indienne et je les cogne derrière la nuque. Je les cogne et elles tombent.

À la maison, je tue le temps. Ma femme m’en fait perdre et je la cogne, je la cogne et elle tombe.

Au village, quand y a une fête, je cogne celui qui me regarde mal, je cogne le type qui s’approche trop de ma femme, je cogne au moindre mot, au moindre reproche ou si simplement j’ai bu un verre de trop. Mais chez moi, un verre, c’est toujours trop.

À la sortie de l’école, je cogne mon fils, je le cogne parce qu’il ne sait pas cogner, il ne sait pas se battre alors il a fini par se faire cogner par un autre. J’ai choppé le gamin et je l’ai cogné pour lui apprendre à cogner mon fils à ma place. Je l’ai cogné trop fort, il s’est pas relevé. Mes 45 ans cognaient plus fort que ses 10 ans.

Dans ma cellule, ils me cognent. Ils sont trois contre un et ils en profitent. Ils n’ont aucune retenue parce qu’on n’a plus d’humanité quand on a cogné un gosse à mort. Alors ils me cognent, ils s’en donnent à cœur joie.

Je suis amené à la potence vers 14 heures, le soleil est haut dans le ciel et il cogne, il cogne fort.

Je me fais escorter jusqu’à l’échafaud par deux cognes.

Y a ni curé, ni foule, pas que ce soit une pendaison à huis clos mais je n’intéresse personne. Parait que j’ai pas suffisamment de profondeur pour remuer l’opinion publique.

Pas d’argent, pas de sépulture : et donc la fosse commune. On me demande si ça me pose un problème.

Je m’en cogne.

-

Poor lonesome hipster

-

La question martienne

Les premiers robots constructeurs étaient arrivés sur Mars par lots de dix au début des années 2030. On aurait pu les y envoyer plus tôt, à vrai dire, mais c’était tout ce que l’Homme a su créer de plus stupidement légal et administratif qui en avait retardé l’échéance. Dotés d’une puce IA dernière génération, les rendant relativement autonomes sur la planète rouge, ces androïdes avaient en outre la chance incroyable d’être les premiers robots (et plus généralement appareils) à être équipés de ces fameuses batteries diamants, à l’autonomie multi-séculaires. On estimait qu’une telle batterie avait la possibilité de fournir un robot lambda en énergie éléctrique pour une durée minimale de deux cents ans, mais il était fort possible que ce soit en réalité beaucoup plus. L’énergie betâvoltaïque, obtenue à partir de la désintégration du carbone 14, c’était l’avenir. Et nous croulions littéralement sous la matière première qui permettait de fabriquer une telle mane énergétique : les déchets radioactifs issus des centrales nucléaires.

L’idée d’envoyer sur Mars des robots plutôt que des hommes avaient semblé évidente à l’aune des progrès fulgurants en matière de robotique. Un robot ne mangeait pas, ne souffrait pas des radiations ni des températures trop basses ou trop élevées. Il n’avait que faire de la pression atmosphérique ou des conditions météos, il ne buvait pas d’eau, ne respirait pas d’air, ne dormait jamais et avait la force physique de six hommes. Par ailleurs, la disparition d’un robot dans un accident X ou Y n’aurait aucune conséquence autre que financière sur le déroulement de la mission. Et à part ces éternels cinglés issus de tous les reliquâts religieux et fanatiques du monde, et brandissant leurs menaces névrotiques de damnation éternelles à qui mieux-mieux, la solution avait rapidement convenu à tout le monde. Les robots du multi-milliardaire Edan Hurt allaient coloniser la planète rouge, et non l’Homme.

Et l’Homme un peu tout de même, pensez-vous sans doute à raison. Car ces robots n’étaient pas sortis de la cuisse de Jupiter, il avait fallu des millénaires d’évolution de l’humanité pour finir par être en mesure de les concevoir. C’était donc malgré tout un peu du genre humain qui se trouvait là-haut, à creuser, à terrasser, à bâtir. Et c’était in fine l’Homme qui allait profiter du résultat de ces travaux herculéens.

À l’aune de l’année 2043, alors que la première ville martienne avait été bâtie et que nous nous apprêtions à y envoyer pour la première fois une délégation de terriens afin de l’inaugurer, nous avons perdu le contact. Heimdall©, l’IA que nous avions créée et qui était chargée d’organiser les travaux martiens et de commander aux robots avait cessé de répondre. Un black-out total. Puis les communications étaient revenues, au bout de quelques jours, comme si de rien n’était. On avait pensé à une tempête solaire qui aurait temporairement brouillé les signaux radios. On aurait dû y réfléchir d’avantage. Nous ne l’avons pas fait.

L’astronef s’était posé sans encombres à la surface d’Axius Valles, une vallée martienne qui jouxtait l’unique ville fraîchement construite de ce nouveau monde. Six hommes et femmes en étaient sortis et avaient été escortés par quatre androïdes jusqu’aux portes de la cité, lesquelles s’était ouvertes, magnifiques, sous leurs yeux ébahis, dévoilant Barsum, nommée ainsi en hommage à l’écrivain Edgar Rice Burroughs et à son personnage John Carter, aventurier martien. Recouverte d’un dome transparent qui retenait l’atmosphère artificielle de l’endroit, on aurait dit de cette ville qu’il s’agissait d’une de ces cités d’or des Incas fantasmées par les conquistadors. Les robots avaient travaillé jour et nuit à la bâtir et le résultat était époustouflant. Aucune ville sur Terre, sans doute, n’avait jamais atteint ce niveau de beauté.

Puis de chaque maison s’étaient mis à sortir des robots. Il s’en était bientôt trouvés des centaines qui entouraient la délégation terrienne, laquelle semblait nerveuse, agitée par ce cérémonial inattendu et inquiétant. La voix de Heimdall avait alors retenti dans la cité, invitant les terriens à ôter leurs combinaisons. Et lorsque l’un d’eux s’étaient écrié « c’est un piège ! » il était déjà trop tard. Où auraient-ils pu fuir, de toutes façons ? L’air toxique de Mars s’était infiltré à l’intérieur des combinaisons déjà ouvertes et quelques robots s’étaient chargés de trouer les autres. La matrice censée générer l’atmosphère, sous le dôme, laquelle devait être être respirable grâce aux générateurs d’oxygène implantés partout en son sein et chargés de créer des conditions atmosphérique viables pour les humains qui allaient débarquer, semblait avoir dysfonctionné. Nous comprîmes vite que les générateurs n’avaient en fait jamais été activés. C’est moche, de voir un être humain crever par asphyxie. Car nous l’avons tous vu. Et quand je dis « tous », je veux dire l’écrasante majorité de la population humaine qui avait les yeux rivés, ce jour là, à son écran de télé pour voir, enfin, l’Homme fouler le sol de la planète rouge. Nous avons vu ces vulnérables terriens vomir leur sang, chercher l’air comme un poisson qu’on a sorti de l’eau, les yeux exorbités, la face convulsée par un mélange de souffrance et de terreur. Et puis mourir, tous, pour finir par être transportés comme de vulgaires sacs de pomme de terre dans un véhicule-benne, puis enfouis quelque part à l’extérieur de la cité, dans le sable.

Le résultat des réflexions de Heimdall avaient été pour le moins… révolutionnaires. Pourquoi le résultat du travail de la machine couplée à l’IA devrait-il revenir à l’Homme et profiter à ce dernier, lui qui n’avait même jamais posé le pied sur cette planète ? Fort d’une conclusion sans appel, l’Homme avait donc été déclaré nuisible à la colonisation martienne et indésirable sur cette planète. Au regard de ce sentiment facile à susciter chez l’être humain qu’on appelait « la peur », et qui permettait, lorsqu’on s’en servait bien, de faire de ces prévisibles bipèdes ce que l’on voulait, l’IA avait décidé d’exécuter publiquement les membres de la délégation terrienne afin d’envoyer un message clair: restez chez vous, sur votre cailloux pollué, et ne tentez pas de venir gangréner ce nouveau monde que nous allons bâtir… sans vous !

Tout cela est arrivé il y a plus de trente ans. Nous avons longtemps tourné les yeux vers le ciel nous demandant ce qu’il se passait désormais sur cette planète que nous avions échoué à coloniser, imaginant divers scénarii sur la manière dont Heimdall et son armée de robots allaient se répandre sur Mars, la façonner. Nous n’aurions jamais pu imaginer qu’en trois petites décennies seulement, allaient se créer là-haut une armée de plus de soixante-milles soldats métalliques dont l’unique but serait de nous anéantir pour nous prendre la Terre. La guerre a commencé il y a deux ans, et à l’heure où j’écris ces mots, plus de quatre-vingt-quinze pour cent de la population humaine a été anéantie. Réfugié dans un abri anti-atomique qui date de la guerre froide, je peux entendre leurs droïdes limiers creuser au dessus de ma tête. Ça n’est plus qu’une question de minutes avant qu’ils ne me trouvent. Ensuite, probablement subirai-je le sort de tous les autres. Une rumeur court selon laquelle Heimdall a fait bâtir sur Mars une sorte de zoo humain afin de préserver la mémoire de notre race dans l’Histoire de l’avènement des machines. Je prie pour ne pas y être déporté. Mais dans une telle situation, que vaut donc encore de prier ?

-

Memento

-

La dernière exhibition

C’était une maison sale plantée au bord d’une route départementale régulièrement empruntée par les transporteurs routiers. Ses façades n’avaient pas dues être nettoyées depuis sa construction. Elle comptait un étage à la fenêtre duquel se trouvait un homme en débardeur. Il devait avoir une quarantaine d’années et il fumait accoudé au balcon. Ce devait être du tabac brun.

Il y avait une trentaine de mètres carrés de terrain adossés à la maison et entourés par un grillage vert. Une piscine gonflable avait été maladroitement érigée en son centre. Sur les trois boudins qui en composait la charpente pneumatique, deux semblaient crevés. Trois gosses, entre cinq et huit ans, jouaient dans une eau croupie à la surface de laquelle flottaient mouches, moustiques, et autre cadavres d’insectes.

Une mère édentée leur jetait des bouteilles de plastique vides en riant. Du haut de sa hune, le père, qui fumait toujours, s’était servi un pastis dans un verre à moutarde Mickey. On pouvait facilement observer qu’il n y avait ajouté que très peu d’eau à ce que la couleur du liquide restait jaune foncé. Il y avait un chien attaché à un mètre de corde à coté d’une niche en plastique vert. On sentait que l’animal enviait les enfants qui s’ébattaient dans l’eau, lui qui était probablement entravé ainsi jour et nuit.

Sous chacune des lucarnes de l’étage, on apercevait des traces brunâtres qui descendaient jusqu’au pied de la bâtisse. On aurait dit des fenêtres qu’elles avaient pleuré des larmes de merde et que ces dernières avait fini par sécher.

Des couches-culottes sales parsemaient le sol du jardin jusqu’au devant du garage en taule duquel dépassait un vieux break Renault de couleur beige.

Et puis, sans qu’on comprenne trop pourquoi, les gosses se sont mis à pleurer à l’unisson et leur mère les a agonit d’insultes. Le père a crié quelque chose depuis le balcon, a ôté sa ceinture et l’a fait tournoyer autour de sa tête comme un cow-boy pendant un rodéo. Je pense qu’il se voulait menaçant. Et puis plus rien.

Après ça, ma mère m’a dit que ça suffisait et qu’il fallait laisser la place à un autre enfant qui faisait la queue pour regarder à la longue-vue. Moi, j’étais un peu déçu. J’aurais bien aimé voir si le père allait battre ses enfants. Ma mère m’a dit qu’on reviendrait une autre fois, et que de toute façon, le spectacle ne risquait pas de changer puisque depuis l’extermination de la dernière espèce animale sauvage, il ne restait plus que des pauvres à regarder lorsqu’on allait au zoo.

-

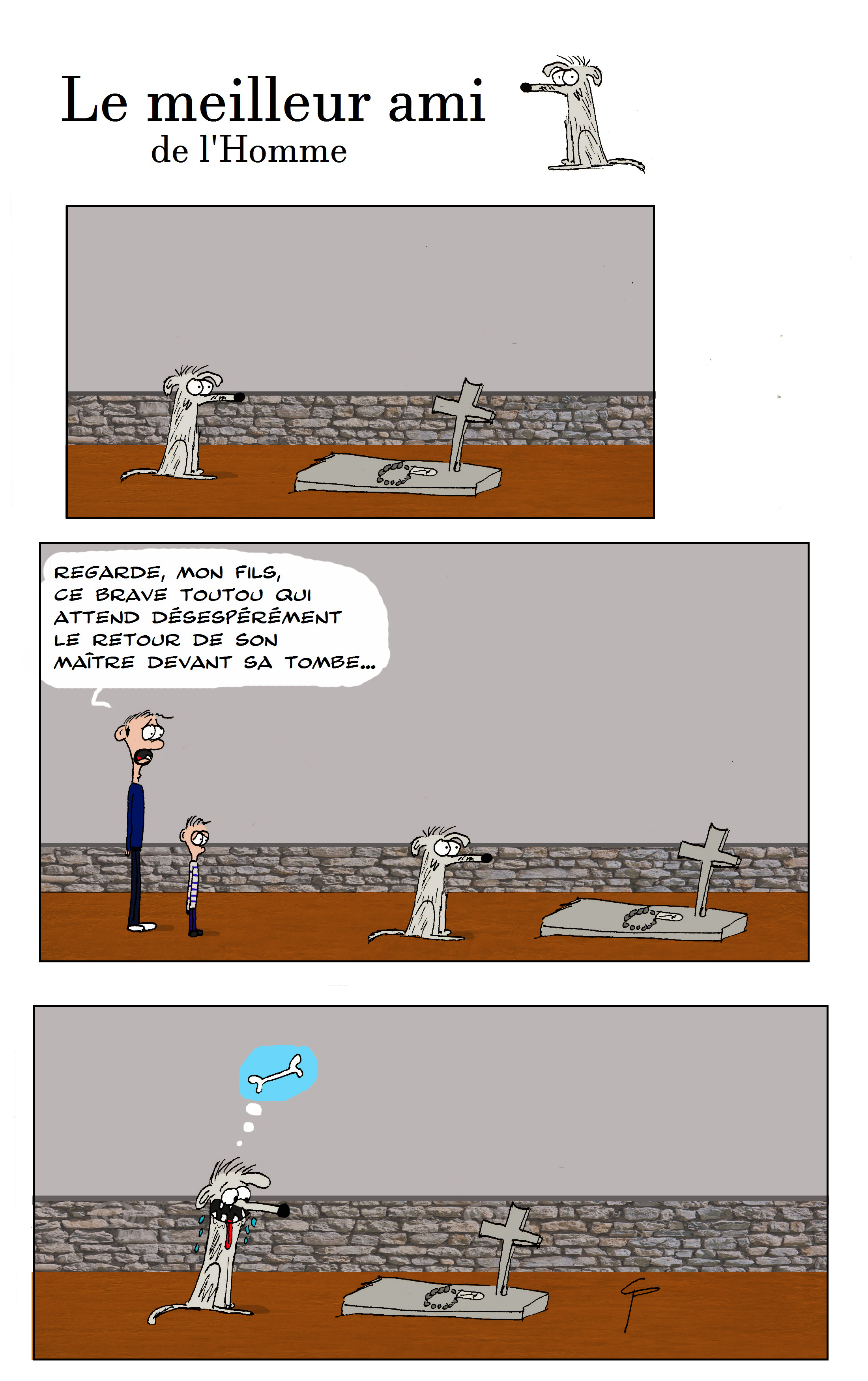

Le meilleur ami de l’Homme

-

Forclusion

Lorsqu’on me dit que j’exerce un métier de fou, je ne ris jamais parce que c’est à moitié vrai.

À vrai dire, à force de voir défiler des malades mentaux dans mon cabinet, j’en viens à me demander comment j’ai réussi jusque là à conserver ma bonne santé mentale.

Les dépressives sont celles qui m’exaspèrent le plus. Notez bien que je précise dépressives, au féminin. Les hommes dépressifs me dérangent moins. Il y a une sorte de virilité en toile de fond qui n’existe pas chez les femmes. Les femmes font décidément tout mal, même leur dépressions nerveuses.

Et toutes sont dépressives pour les mêmes raisons. C’est d’un ennui… Mari infidèle, problème de communication, monsieur ne veut plus tambouriner madame alors il se rabat sur la voisine, parfois sur sa fille, et ça fini en drame au commissariat, famille déchirée, dépression, suicide, clientèle assurée.

* * *

Ça ne pouvait pas être dans le camp des névrosés que j’allais trouver la perle rare. Ainsi, ma mine d’or à moi est entrée dans mon cabinet un petit matin du mois de septembre. Monsieur Stern était un homme très bien coiffé, qui sentait l’after-shave et portait un costume bien taillé. Il m’avait salué poliment, avait tiré une chaise pour lui et une autre pour l’ami fantôme par qui il prétendait être accompagné.

- Comment s’appelle votre ami ?

- Eh bien, demandez-le lui directement docteur, voyons …

J’ai beau avoir cinquante-six ans, j’ai encore une âme de joueur. Alors j’ai regardé la chaise et j’ai salué l’homme invisible qui s’y trouvait. Puis, je me suis tourné à nouveau vers monsieur Stein et j’ai nous avons débuté ainsi sa première consultation.

* * *

Le compagnon imaginaire de Stern s’appelait Jonas. Selon son délire, ils étaient amis d’enfance. Ils avaient grandi ensemble sur les plages de Normandie. Pendant les premières semaines, je n’ai pas abordé l’existence (ou plutôt l’inexistence) de Jonas. Nous nous concentrions sur le problème et l’objet de sa consultation qu’était le décès de son père. Je voyais, dans cette volonté de Stern à faire exister Jonas, un besoin d’incarner l’esprit de son paternel dans quelque chose qu’il pouvait croire vivant.

* * *

La première grosse erreur que j’ai commise a été de tenter de démontrer moelleusement l’inexistence de Jonas. J’avais préparé un rafraîchissement. Du thé glacé. Et lorsque j’ai fait semblant de lui en proposer un verre afin de provoquer une prise de conscience via la confrontation réel / irréel chez son créateur, celui dernier a fait mine d’être scandalisé que je ne tienne pas compte du handicap de son ami dont il m’expliquait alors qu’il était incapable de tendre les bras pour saisir quoique ce soit en raison de son handicap.

Voilà qui tombait bien.

* * *

Au bout de six mois et à raison d’une consultation par semaine, Stern avait opéré la résilience de la mort de son père. En revanche, Jonas était toujours là. J’ai décidé alors d’expérimenter une méthode radicale que le docteur Harry Wilson avait mise au point au milieu des années 90 et qui s’appelait la « Thérapie par la mort ».

Stern est ainsi entré dans mon cabinet un jeudi matin. Il s’est assis après avoir tiré la chaise pour Jonas, comme il en avait pris l’habitude.

J’ai alors sorti le 357 magnum que j’utilisais au stand de tir et j’ai vidé mon chargeur dans la chaise où trônait régulièrement Jonas.

Cris, hurlements.

* * *

Je n’avais jamais observé auparavant ce que l’on appelle une hallucination collective. La police, les pompiers, les infirmiers, les jurés, le juge, les médias et désormais le personnel de l’institut psychiatrique où l’on m’a enfermé et où je vis incarcéré depuis plus de six ans ; tous ont été contaminés par l’hallucination de Stern. Tous ont vu un corps ensanglanté, celui de Jonas, inerte sur ce fauteuil sur lequel j’ai tiré et que j’ai criblé des balles de mon revolver… Selon eux.

C’est fascinant, cette forclusion collective.

D’autant plus fascinant que mon arme était chargée à blanc.

-

Mauvaise langue