-

Forclusion

Lorsqu’on me dit que j’exerce un métier de fou, je ne ris jamais parce que c’est à moitié vrai.

À vrai dire, à force de voir défiler des malades mentaux dans mon cabinet, j’en viens à me demander comment j’ai réussi jusque là à conserver ma bonne santé mentale.

Les dépressives sont celles qui m’exaspèrent le plus. Notez bien que je précise dépressives, au féminin. Les hommes dépressifs me dérangent moins. Il y a une sorte de virilité en toile de fond qui n’existe pas chez les femmes. Les femmes font décidément tout mal, même leur dépressions nerveuses.

Et toutes sont dépressives pour les mêmes raisons. C’est d’un ennui… Mari infidèle, problème de communication, monsieur ne veut plus tambouriner madame alors il se rabat sur la voisine, parfois sur sa fille, et ça fini en drame au commissariat, famille déchirée, dépression, suicide, clientèle assurée.

* * *

Ça ne pouvait pas être dans le camp des névrosés que j’allais trouver la perle rare. Ainsi, ma mine d’or à moi est entrée dans mon cabinet un petit matin du mois de septembre. Monsieur Stern était un homme très bien coiffé, qui sentait l’after-shave et portait un costume bien taillé. Il m’avait salué poliment, avait tiré une chaise pour lui et une autre pour l’ami fantôme par qui il prétendait être accompagné.

- Comment s’appelle votre ami ?

- Eh bien, demandez-le lui directement docteur, voyons …

J’ai beau avoir cinquante-six ans, j’ai encore une âme de joueur. Alors j’ai regardé la chaise et j’ai salué l’homme invisible qui s’y trouvait. Puis, je me suis tourné à nouveau vers monsieur Stein et j’ai nous avons débuté ainsi sa première consultation.

* * *

Le compagnon imaginaire de Stern s’appelait Jonas. Selon son délire, ils étaient amis d’enfance. Ils avaient grandi ensemble sur les plages de Normandie. Pendant les premières semaines, je n’ai pas abordé l’existence (ou plutôt l’inexistence) de Jonas. Nous nous concentrions sur le problème et l’objet de sa consultation qu’était le décès de son père. Je voyais, dans cette volonté de Stern à faire exister Jonas, un besoin d’incarner l’esprit de son paternel dans quelque chose qu’il pouvait croire vivant.

* * *

La première grosse erreur que j’ai commise a été de tenter de démontrer moelleusement l’inexistence de Jonas. J’avais préparé un rafraîchissement. Du thé glacé. Et lorsque j’ai fait semblant de lui en proposer un verre afin de provoquer une prise de conscience via la confrontation réel / irréel chez son créateur, celui dernier a fait mine d’être scandalisé que je ne tienne pas compte du handicap de son ami dont il m’expliquait alors qu’il était incapable de tendre les bras pour saisir quoique ce soit en raison de son handicap.

Voilà qui tombait bien.

* * *

Au bout de six mois et à raison d’une consultation par semaine, Stern avait opéré la résilience de la mort de son père. En revanche, Jonas était toujours là. J’ai décidé alors d’expérimenter une méthode radicale que le docteur Harry Wilson avait mise au point au milieu des années 90 et qui s’appelait la « Thérapie par la mort ».

Stern est ainsi entré dans mon cabinet un jeudi matin. Il s’est assis après avoir tiré la chaise pour Jonas, comme il en avait pris l’habitude.

J’ai alors sorti le 357 magnum que j’utilisais au stand de tir et j’ai vidé mon chargeur dans la chaise où trônait régulièrement Jonas.

Cris, hurlements.

* * *

Je n’avais jamais observé auparavant ce que l’on appelle une hallucination collective. La police, les pompiers, les infirmiers, les jurés, le juge, les médias et désormais le personnel de l’institut psychiatrique où l’on m’a enfermé et où je vis incarcéré depuis plus de six ans ; tous ont été contaminés par l’hallucination de Stern. Tous ont vu un corps ensanglanté, celui de Jonas, inerte sur ce fauteuil sur lequel j’ai tiré et que j’ai criblé des balles de mon revolver… Selon eux.

C’est fascinant, cette forclusion collective.

D’autant plus fascinant que mon arme était chargée à blanc.

-

Mauvaise langue

-

Les deux derniers hommes sur Terre

En cette magnifique matinée du mois d’Avril, l’humanité n’existait plus. Éradiquée de la surface de la Terre par l’une de ces catastrophes impossibles à prévoir dont seule la planète a le secret lorsqu’elle sent que la coupe est pleine.

Ainsi, les rivières redevenaient petit à petit chargées d’eau pure, les océans voyaient leur faune aquatique renouvelée, les glaciers gagnaient à nouveau du terrain au sommet des montagnes et le règne animal – exception faite des animaux de compagnie – poussait à l’unisson un grand soupir de soulagement.

Pourtant, en cette magnifique matinée du mois d’Avril, l’humanité existait encore un peu. Très peu, vraiment, et de manière largement provisoire puisque les deux survivants à la catastrophe s’appelaient Gilles et Gabriel, et que contrairement aux velléités idéologiques du monde éteint dont ils étaient tous les deux issus, la nature ne leur permettait pas d’engendrer l’un avec l’autre. Le destin du monde était ainsi scellé. À très court terme, l’humanité s’éteindrait définitivement, mais pour l’heure Gilles et Gabriel n’avaient guère le choix de leur compagnie, et il leur fallait apprendre à vivre ensemble du mieux qui leur été possible.

Respectivement de vingt-neuf et trente-trois ans, Gilles et Gabriel étaient issus de milieux sociaux forts différents. Si Gilles était ce que l’on pouvait appeler un touche-à -tout, sur les chantiers et dans les usines depuis sa majorité, manuel jusqu’au bout des ongles et bricoleur tous les jours de la semaine, Gabriel, quant à lui, était un artiste. Peintre, musicien, à l’aise dans la plupart des catégories artistiques au sein desquelles il asseyait son statut d’auteur, il n’aurait pas pu survivre bien longtemps dans ce monde vide de toute humanité sans l’aide de Gilles.

Gilles avait, en quelques mois, bâti de ses mains une solide habitation de bois reliée à un immense réservoir qu’il avait équipé en filtres afin de rendre potable l’eau qu’il pompait dans la rivière adjacente. Dans ce monde post-humain où la nature reprenait ses droits, il avait réussit une véritable prouesse en terme d’autosuffisance. Un homme comme Gilles, qui savait chasser, pêcher, trouver de quoi se nourrir dans les bois, poser des pièges, semer et récolter, était une véritable aubaine pour quelqu’un comme Gabriel, dont la seule réaction face à cette sorte de monde dantesque aurait été de se rouler en boule et d’enchaîner attaques de panique sur crises de larmes.

Alors pour contribuer à ce nouveau monde très provisoire, Gabriel s’employait à divertir Gilles de toutes les façons possibles. D’abord, il avait écrit une pièce de théâtre qu’il avait fait jouer à une compagnie de marionnettes. On en avait trouvé quelques unes dans les décombres d’un magasin, et Gilles avait su fabriquer les autres. Par la suite, Gabriel s’était mis en tête de créer de A à Z une bande-dessinée mettant en scène les aventures de deux rescapés d’un monde apocalyptique. Puis, il avait été question de composer des chansons populaires afin de donner du cœur à l’ouvrage à Gilles lorsqu’il travaillait dans les champs, à récolter ce que tous deux mangeraient le soir-même.

Mais si Gabriel ne manquait pas d’idées pour divertir Gilles et lui rendre ses rares instants d’oisiveté agréables, ce dernier, quant à lui, supportait de moins en moins l’idée d’être le seul à mettre la main à la pâte, et de violentes disputes éclataient de plus en plus souvent entre les deux compères.

« Bon à rien ! Feignant ! Incapable ! » éructait Gilles à l’endroit de Gabriel. « Je me tue toute la journée à nous ramener de quoi manger, et toi tu t’amuses avec tes dessins et tes instruments ! J’en ai assez de devoir supporter tes habitudes de cossard ! » hurlait-il en agitant les bras en l’air, comme un dément. Gabriel, de son coté, tentait de raisonner son ami, lui expliquant qu’à sa mesure il tentait de faire de son mieux, mais Gilles était ce jour-là comme ivre de colère, et plus Gabriel tentait de l’adoucir, plus il sentait la rage monter en lui. De tout temps, Les hommes ont eu besoin d’une tête de turc pour décharger leur passion. Mais dans un monde qui ne comptait plus que deux homos sapiens à blâmer, la recherche du bouc émissaire ne pouvait pas durer bien longtemps.

Ainsi, la onzième dispute fut également la dernière. Au terme de plus d’une heure de vocifération, Gilles fini par se saisir d’un manche de pioche qu’il écrasa de toute ses forces sur le crâne de Gabriel, tuant ce dernier sur le coup. Passées les premières minutes de panique, Gilles se rappela qu’il n’y avait plus de tribunaux, ni de police, ni de prisons et qu’il n y avait donc aucune raison de paniquer. Il allait jeter Gabriel dans le compost et oublier toute cette histoire.

La première semaine de solitude fut vécue par Gilles comme une sorte de récompense. Il ne chassait plus que pour lui, ne pêchait que pour remplir son estomac et se fatiguait moins pour ce qui était du jardinage puisqu’il était désormais l’unique bouche à nourrir. Tout ce temps gagné, il le passait à flâner, à observer la nature, à contempler la dégradation progressive de ce qui restait des infrastructures humaines. Mais au bout de quelques mois, Gilles dû se rendre à l’évidence : il s’ennuyait.

Il y avait certes toujours quelque chose à faire, un outil à réparer, un morceau de terrain à rendre cultivable, des animaux à chasser… mais il manquait malgré tout quelque chose à Gilles. Le soir, il s’endormait l’esprit las, profondément abattu de devoir recommencer le lendemain la même sorte de journée qu’il venait à peine de terminer. Et à mesure que les jours s’égrainaient, l’unique survivant de l’espèce humaine en ce monde se rendait compte qu’il était incapable de se divertir seul.

Au dernier jour du règne de l’humanité, sur une planète Terre exsangue de cette civilisation qu’elle avait pourtant bercé pendant des millénaires, un homme seul, sans doute le dernier des dépressifs, fit un nœud coulant, le passa autour de son cou et se pendit à un arbre.

-

Pense-bête

-

Rouge

Il est vingt heures. Marc, comme tous les soirs, se sent épuisé. Son divorce, l’année précédente, l’a plongé dans une spirale maudite de laquelle il peine à s’extirper. Comme s’il avait besoin de ça pour se sentir mal… D’une nature angoissée, son enfance puis son adolescence lui ont laissé de sévères stigmates psychiatriques. Marc souffre de troubles anxieux généralisées. Pour le dire autrement, il ressent la peur de façon permanente. C’est un étau qui lui rend le sommeil difficile, voire impossible à certains moments. Dès qu’il ouvre les yeux, le matin, il ressent cette angoisse qui lui serre l’estomac et lui mord les flancs. Mais il doit malgré tout se forcer à prendre un petit déjeuner, car le ventre vide, il aurait peur de faire un malaise, de tomber dans les pommes. Lorsqu’il était enfant, au collège, il lui arrivait souvent de perdre connaissance. On lui disait à l’époque qu’il s’agissait d’hypoglycémie, il sait désormais qu’il faisait de lourdes crises d’angoisse. Quelque soit la situation dans laquelle il se trouve, il s’imagine toujours qu’il va lui arriver le pire. Il ratera son bus, se fera agresser dans la rue, contractera une maladie, ne parviendra jamais à trouver l’amour…

Après de longs mois de chômage, Marc a enfin retrouvé un emploi. Il travaille maintenant pour la ville, au service de collecte des ordures ménagères. Il se lève à quatre heures pour prendre son service à cinq. Le sommeil est pour lui une divinité qu’il appelle chaque soir de ses prières. Car s’endormir, lorsqu’on est un angoissé de nature, relève souvent du parcours du combattant. Et comme cette foutue loi de loi de Murphy n’a de cesse de s’appliquer à son existence, depuis plusieurs semaines, Marc se coltine de nouveaux voisins. Un couple de jeunes, un garçon et une fille, a loué le F2 juste au dessus de sa tête. Ils parlent fort, s’engueulent régulièrement, poussent le volume de leur télé à fond, claquent les portes, et lorsque Marc frappe chez eux pour leur demander de la mettre en sourdine, ils le regardent comme une poule qui a trouvé un couteau. « Wesh c’est bon, on fait pas d’bruit… » siffle le garçon tandis que la fille, maquillée comme une voiture volée, scrolle frénétiquement sur Tiktok. Et pourtant si, explique Marc, vous en faites beaucoup, ça m’empêche de dormir, je travaille tôt le matin et j’ai besoin de sommeil alors soyez raisonnables. Mais la Raison n’a jamais été le fort de cette théorie de faune, et à peine Marc a t-il regagné son domicile que les portes claquent à nouveau et que la télé hurle derechef les clips de Maître Gims et autre Jul.

Un Temesta à midi, un Stilnox le soir. Avec ça, Marc réussit à trouver le sommeil mais pas à le garder. Sitôt les effets des psychotropes dissipés, le moindre bruit le sort de sa torpeur. Et ses exécrables voisins ne font aucun effort pour se montrer discret. Même la nuit.Les premières semaines, le garçon travaillait. Il livrait des plats traiteurs à vélo. Et puis il s’est fait virer parce qu’il prélevait pour lui-même des portions des dits-plats. Alors désormais, il est chez lui H24 et Marc n’a plus aucun répit. Lorsqu’il rentre épuisé du travail, il est secoué par le stress de devoir regagner un logement au sein duquel il lui est impossible d’avoir le calme. Chez lui, c’est devenu l’enfer, un enfer duquel il n’a pas les moyens de s’extraire. Jour et nuit, il n’y a plus de règles, le vacarme peut désormais exploser au-dessus de sa tête comme une bombe n’importe quand. Marc sent que sa raison est à deux doigts de vaciller.

Il est vingt heures et ce soir Marc a prit une double dose de Stilnox, exceptionnellement. Il a vite abandonné l’idée d’aller frapper à la porte de ses voisins pour leur expliquer une nouvelle fois à quel point leur comportement lui rend la vie insupportable. C’est le même mur de bêtise crasse qu’il affronte à chaque fois. Le connard qui grogne qu’ils ne font pas de bruit, la connasse peinturlurée qui scrolle sur son téléphone, et Marc qui redescend chez lui, semant dans son sillage les quelques atomes de raison qui lui restent.

C’est dangereux de surdoser les psychotropes, mais quel autre choix ? À l’époque du metaverse, on a toujours pas réussi à inventer des bouchons d’oreilles efficaces, se lamente Marc. Et alors que les somnifères commencent à faire effet, dressant ce lit d’abstraction cotonneuse sur lequel Marc pourra enfin rejoindre Morphée, la voix d’un chanteur autotunée se fait entendre qui le sort de son embryon de narcose. « J’l’ai pécho dans la teboi, weeesh, j’lui ai fait sucer ma pote-ca, weeeesh » chante d’une voix synthétique ce ménestrel des temps modernes. Et soudain, devant les yeux de Marc, tombe un voile rouge sang.

C’était tout ce qui lui restait de son ami Julien. Le flingue qu’il avait utilisé pour se faire sauter le caisson. Lorsqu’il s’était donné la mort, six années plus tôt, personne n’en avait voulu. La famille, assez légitimement, ne voulait pas conserver l’instrument de la mort de leur fils. Alors il avait échoué chez Marc qui l’avait rangé dans un tiroir, sans rien changer de l’état dans lequel son dernier propriétaire l’avait laissé. En tirant sur la culasse, Marc éjecte une douille. Celle qui a contenu l’ogive qui a traversé la cervelle de Julien. Personne n’avait pensé à faire cette petite manipulation. Un œil sur le chargeur, il doit rester six ou sept balles, peut-être plus. C’est un colt 911. Une arme que les américains ont laissé dans leur sillage après leur passage sur les côtes normandes. Un pistolet automatique qui n’a pas perdu de son efficacité malgré les décennies écoulées depuis l’armistice. Marc l’empoigne et respire l’odeur de poudre sèche qui s’en dégage.

Il est maintenant devant la porte des parasites. Il ne se souvient plus avoir grimpé les marches. Son cœur cogne dans sa poitrine, il est excité. Il frappe une première fois, fort. Puis une deuxième tout de suite après. Encore plus fort. « Wesh » vient lui ouvrir la porte, son éternel petit rictus de racaille figé au coin des lèvres. Il le perd, ce sourire, lorsqu’il aperçoit le flingue, lorsqu’il lit sur le visage de son voisin qu’il n’est pas venu ce soir pour négocier le silence une fois de plus. Marc lève le bras et fait feu.

La première balle traverse le cou de sa cible, laquelle porte les mains au trou béant creusé par le projectile et qui laisse s’écouler un sang rouge vif que Marc ne distingue pas, puisque tout est rouge. « Tiktok » lève les yeux de son téléphone et se met à hurler. Une deuxième balle vient cueillir le haut de sa tête, emportant une partie de sa calotte crânienne et un morceau d’une cervelle grise et gélatineuse, dont la majeure partie vient s’étaler sur le torse et le visage d’un invité. Marc en compte quatre. Ça explique la multiplication des bruits ce soir. Il y a deux filles et deux garçons. Tous fringués comme des culs. Survêts, casquettes pour les mâles, maquillage de tapineuses pour les femelles, le tout enrobé par une odeur de shit coupé au pneu. On dirait deux maquereaux et leurs putes. Marc vise à nouveau. Tout est rouge, toujours.

La police arrive environ quarante-cinq minutes plus tard pour découvrir le carnage. Au milieu des corps, Marc ère, le regard vide, son flingue déchargé à la main. Il n’oppose aucune résistance lorsqu’on lui passe les menottes. Jugé aux assises un an plus tard, il prendra trente ans fermes. L’arme à feu, c’est la preuve d’un acte prémédité. Le jury suivra les réquisitions du procureur et infligera à l’accusé la peine maximale. Le coup de folie invoqué par la Défense ne convaincra personne. Et pourtant…

Sur le toit de l’immeuble où vivaient Marc et ses victimes, un être aux dents élimées écrit dans ce qui ressemble à un livre de compte. Le Malicieux* tient en effet registre de tous les actes sournois qu’il commet. Peu importe la notoriété de ses victimes, seule compte la perversité de l’acte. Celui qu’il vient de commettre l’a particulièrement amusé. Sur le nom de Marc, il trace un trait à l’encre rouge. Rouge, comme le sort qu’il lui a jeté.*Voir nouvelle du même nom, du même auteur.

-

Survivre ensemble

-

Achille

Achille était un chat chanceux. Tout d’abord parce qu’Arnold, son maître (si tant est que l’on puisse parler de « maître » pour cette sorte de félins) avait eu la bonne idée de lui donner un nom normal. Au milieu des Capsule, Minou, Boubouille et autres absurdités bêtifiantes, Achille campait son légendaire patronyme grec avec panache. La deuxième raison pour laquelle Achille était un chat chanceux, c’est parce qu’il n’aurait pas pu trouver aussi dévoué que feu son maître. Et c’est donc maintenant que je dois vous expliquer comment il est possible d’être un bon maître tout en étant mort.

L’obsession d’Arnold, c’était ce qu’il pourrait bien arriver à son chat après sa disparition, si ce dernier venait à lui survivre. À l’idée que son minou se retrouve entre de mauvaises mains, chez ce genre d’humains infoutus de faire la différence entre un animal et un outil de divertissement, il en était malade. Alors, puisque sa fortune le lui permettait, il avait équipé sa maison afin qu’elle soit en mesure de subvenir aux besoins de son chat de manière durable.

Des années auparavant, Arnold s’était établi dans une ferme qu’il avait entièrement retapé. En pleine nature, avec pour plus proches voisins les habitants d’un hameau situé à une vingtaine de kilomètres, il avait fait de son habitation une sorte de lieu de vie autonome en énergie et en nourriture. Ce que les survivalistes appelaient « base autonome durable ». Il ne s’était pas exilé au fin fond de la campagne par peur de la fin du monde, non. Juste par défiance envers le genre humain et par ce besoin qu’ont parfois certains mystiques de se retrouver isolés au beau milieu de la nature.

Et puis il y avait eu le virus. Un super-tueur qui avait décimé plus de 95% de la population mondiale en à peine quelques mois. Arnold avait été de ceux-là. Le jour de sa mort, il avait avec tristesse fermé une dernière fois les yeux sur ce monde dans lequel Achille vivrait après lui. Aussi longtemps que peut vivre un chat.

Achille avait une puce électronique implantée sous la peau, au niveau du cou. Cette dernière servait à l’identifier auprès du matériel de sécurité ultra-perfectionné dont Arnold avait équipé la maison. Des portes électriques s’ouvraient et se fermaient automatiquement au gré des passages du matou, selon qu’il préférait, en fonction du temps et des saisons, dormir à l’intérieur ou à l’extérieur. Sa puce commandait également un distributeur de croquettes qui servait, à chacune de ses approches, une bonne dose de nourriture, toujours d’une saveur différente. Environ trois fois par jour un détecteur de présence balayait l’intérieur de la maison. Si Achille était détecté, le téléviseur du salon s’allumait et diffusait des images d’oiseaux, de chatons, des bruits de cours d’eau et de vent entre les branches d’un arbre afin que le nouveau maître des lieux ne s’ennuie pas trop. La totalité du système était relié aux nombreux panneaux solaires installés sur le toit ainsi qu’à une batterie de secours d’une autonomie de deux semaines, elle-même réalimentée par l’énergie solaire lorsque celle-ci était à nouveau disponible. Toute la maison fonctionnait dans une logique de cercle vertueux de l’énergie où rien n’était gaspillé, où tout était recyclé.

Tel un Roi dans son palais, Achille était l’unique animal de la planète à vivre dans des conditions aussi avantageuses. Et il s’écoula dix ans sans que rien ne se passe d’autre dans sa vie de chat que de bons repas suivis de longues siestes.

C’est au premier jour de la onzième années que vinrent les Barms. Les Barms étaient une race extra-terrestre en provenance d’une planète gravitant autour de Proxima du Centaure. Race pacifique, contemplative mais résolument curieuse, les Barms découvraient une planète vidée de la race humaine mais dont les infrastructures encore fraîches trahissaient le passage.

Pour les Barms, il ne faisait aucun doute que s’il y avait une espèce intelligente sur la planète Terre, c’était celle des Felis silvestris catus. Comment un être marchant à quatre pattes et au langage manifestement réduit pouvait-il avoir conçu palais aussi moderne et confortable ? C’était là une évidence que les Barms devaient prendre en compte : le chat, maître de la Terre, était une espèce bien plus évoluée que là leur.

Pour le confort du lecteur, les dialogues qui suivent seront traduits du Barms au Français.

« Grand Commandeur, nous avons localisé le chef de cette planète. Il vit dans un somptueux palais et a pour esclave des automates fonctionnant à l’énergie électrique.

– Avez-vous réussi à nouer un dialogue ?

– Non, Grand Commandeur. L’individu en question refuse de nous adresser la parole.

– Comment ça, il refuse ?

– Oui. Lorsque nous nous adressons à lui, il nous regarde les yeux grands ouverts et nous pensons avoir son attention, mais systématiquement il finit par s’en aller alors que nous n’avons pas terminé de parler. Il arrive même qu’il se mette à faire sa toilette alors que nous sommes en train d’aborder des sujets cruciaux.

– N’oubliez pas qu’il est le chef de cette planète. Le pouvoir a tendance à rendre les gens quelque peu snob.

– Mais ça n’est pas tout, grand commandeur. Hier, nous l’avons vu exécuter sous nos yeux une créature innocente. Il l’a d’abord longuement torturée, la faisant sauter comme une balle entre ses pattes, puis a fini par la décapiter avec les dents.

– Bon sang mais n’avez vous pas pu vous interposer ?

– Nous… Nous n’avons pas osé, Grand Commandeur. Nous ne savions pas comment l’être en question allait réagir.

– Oh, par les cieux, nous n’aurions sans doute pas dû nous arrêter sur cette planète. Si cette espèce est aussi évoluée que nous le pensons et aussi cruelle que vous le dites, alors elle pourrait bien avoir envie de nous réduire en esclavage… ou pire !

– Ne devrions-nous pas nous enfuir, ô Grand commandeur ?

– C’est précisément ce que nous allons faire ! Je ne veux prendre aucun risque !»

À peine quelques minutes après cette échange, l’on entendit du coté de la maison d’Arnold une sorte de petit vrombissement. Un bourdonnement peu ou proue similaire à celui que faisaient naguère ces drones que l’on trouvait dans le commerce. Un petit aéronef, pas plus grand qu’un four micro-ondes, s’élevait dans le ciel. À son bord, les trente-huit membres d’équipage de la mission d’exploration Barms. Assis dans l’herbe, un rongeur coincé sous les pattes, Achille eut l’ébauche d’une pensée. « Quel étrange oiseau… » songea-t-il avant de déguster sa proie. -

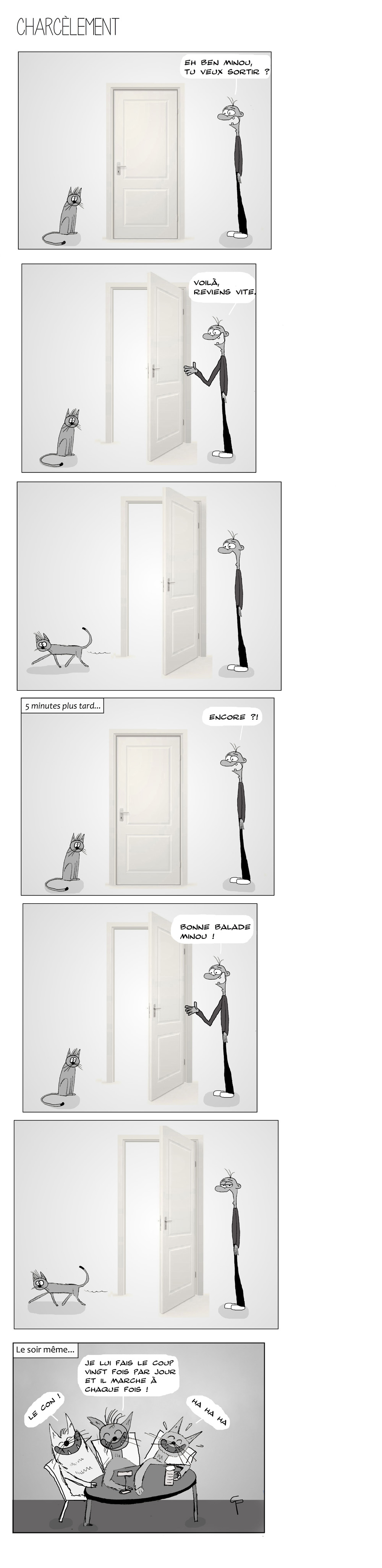

Charcèlement

-

L’homme en bois

J’ai commencé à me transformer en arbre à l’âge de douze ans. Je m’en souviens encore; j’avais repéré sous mon coude ce qui me ressemblait à une petite croûte. À cet âge là, on passe son temps à s’en faire, on éprouve sa solidité à la première occasion qui se présente, alors je n’y avais pas porté attention.

Plus tard, alors que j’étais en classe accoudé à mon pupitre, j’avais remarqué qu’elle avait grandi. Poussé plutôt. Elle recouvrait désormais la totalité de mon coude. Les médecins étaient dubitatifs et d’autant moins pressés que je ne souffrais pas. J’étais foutrement inquiet, c’est vrai. Je ne comprenais pas ce qu’il m’arrivait et en étais malade d’angoisse, mais chaque nouveau médecin que mes parents m’envoyaient consulter me sortait un petit laïus du type « Bah, il y a une grosse part de psychosomatique là-dedans. N’y pensez plus, et vous verrez que ça tombera tout seul ! »

Mais imperturbablement, entre chaque nouvel examen, la tâche de bois qui était née sur mon coude se répandait sur le reste de mon bras.

* * *

J’ai écrit mon premier livre à quinze ans. Je ne saurais vous dire à quel point la peur et le sentiment de solitude motivent le besoin d’écrire. De mon coté, je voyais ça comme un genre de testament. Je voulais que ceux qui n’avaient rien compris à ma douleur se sentent coupable de m’avoir laissé devenir un arbre. Le titre de mon livre, « l’homme en bois », avait beau être éloquent, personne n’avait semblé comprendre ce que je voulais dire. Les gens ne savent pas lire un livre autrement qu’en y projetant leur propre histoire. L’empathie du lecteur pour l’écrivain est chose rare. Mon éditeur avait senti le filon et avait eu raison: dix mille exemplaires de mon livre s’étaient écoulés à peine une semaine après sa sortie. Entre temps, le bois avait continué de gagner du terrain sur mon corps, si bien que je ne pouvais plus écrire. J’avais découvert un matin mon bras droit aussi raide qu’un porte-manteau, heureusement pour moi ; j’étais gaucher.

* * *

Mon médecin s’appelait Boulier. Il avait l’air d’une poule qui a trouvé un couteau. Je déversais dans son cabinet la liste de mes inquiétudes, et lui restait là, impassible, et ponctuait chacune de mes explications par son sempiternel « mais vous avez mal ? »

Non, je n’avais pas mal. Je ne ressentais aucune douleur physique. Néanmoins je souffrais, et ma dignité m’interdisait de tenter de beugler pour attirer l’attention sur moi. Je crois aujourd’hui que c’est tout ce qu’il attendait. Il aurait voulu que je me roule par terre en hurlant à la mort ; il se serait alors dit « ah, là il a mal » et il m’aurait envoyé à l’hôpital, où tout une flopée de ses confrères se serait pressée autour de moi pour me demander à leur tour si j’avais mal.

* * *

À quatorze ans, mon mental était déjà fort entamé, si bien que je voyais régulièrement un psychiatre. Que pouvait donc bien faire un psychiatre pour sauver un enfant qui se transforme en arbre ? Rien. Il le savait, je le savais, nous passions nos rendez-vous de quarante minutes à disserter de l’usage du bois dans le monde et de la noblesse du règne végétal. Et il croyait que je ne le voyais pas venir… Ce que ce psychiatre me répétait à chaque consultation, c’est qu’il n y avait pas la moindre solution à mon problème et qu’il était urgent que j’accepte mon sort d’arbre en devenir. L’incompétence du corps médical à mon endroit ne l’autorisait pas pour autant à se payer ma tête. J’avais quitté son cabinet bien décidé à ne plus jamais y remettre les branches.

* * *

J’ai écrit et publié mon second livre à l’âge de dix-sept ans. Nouveau succès, les gens achetaient mes œuvres par curiosité plus que par goût pour la littérature. Les journalistes se pressaient à ma porte pour décrocher une interview de l’écrivain-arbre, occultant ainsi mon mérite artistique à produire de la littérature sur le dos de ma souffrance. À cette époque, j’ai obtenu un prix prestigieux que j’ai jeté à la poubelle aussitôt que je suis rentré chez moi. Il faut dire que j’étais franchement désespéré. Désormais, le bois paralysait la moitié de mon corps du coude droit jusqu’au pied gauche, en diagonale, faisant de moi un être mi-homme mi-arbre sur la surface duquel commençaient à pousser quelques bourgeons.

* * *

Lorsque j’ai eu vingt ans, j’ai établi un constat : je n’avais jamais eu de petite amie. On n’a pas le temps d’aimer lorsqu’on devient en bois. Il faut toujours justifier sa condition d’arbre aux gens, et puis les jeunes filles n’ont pas envie de tomber amoureuse d’un pommier; il leur faut un homme qui travaille, s’accouple et assume les crédits de la maison, pas un platane tout juste bon à produire quelques bourgeons. Je recevais néanmoins beaucoup de courriers. On me demandait ce que ça me faisait d’être en bois ; et j’envoyais toujours cette même réponse : ça fait peur.

* * *

Je suis tombé sur ce livre de magie noire lorsque j’ai eu vingt ans. Le bois avait envahi tout mon corps et gagné mon cou. Je ne pouvais alors plus me déplacer normalement et j’avais investi dans un genre de fauteuil roulant du type de ceux qu’utilisent les tétraplégiques et que l’on active avec le menton. Un vieux bonhomme avait un jour déposé ce grimoire devant la porte de mes parents. En le lisant, j’étais tombé sur ce sort qui consistait à invoquer un démon des croisements. Ces démons pouvaient être sollicités à tous les carrefours de chemins. Une fois invoqués, ils acceptaient de réaliser un vœu en échange de l’âme de l’invocateur. Me conformant au rituel, je m’étais donc rendu au croisement le plus proche et j’avais récité le sortilège d’une voix résignée. Un démon était apparu.

* * *

Il s’appelait Jacques, il portait un costume sur mesure et sentait bon le parfum de grand couturier. J’aurais pu trembler en le voyant ainsi apparaître, mais j’étais bien trop en bois pour cela. Il s’est adressé à moi et m’a demandé « ça fait mal ? » , et puis s’est mis à rire avant d’entendre ma réponse. Il était taquin. Ensuite, il m’a demandé quel était mon vœu.

* * *

« Je voudrais ne jamais avoir été en bois » lui ai-je alors demandé, les yeux plein de larmes. Vous savez, les démons ne sont pas vraiment à l’image de la caricature que le cinéma fait d’eux. Celui-ci semblait ému par ma peine, il s’était assis à coté de moi sur une vieille souche qui se trouvait là, et s’était gardé de plaisanter sur ma ressemblance avec son siège de fortune. Il m’avait dit « Vous n’avez jamais été qu’en bois, comment pourriez-vous savoir que votre vie serait meilleure si vous étiez en viande ? » Les démons ont cet avantage qu’ils peuvent réaliser des vœux, ouvrir des portails dans le temps et faire voir l’avenir. Celui-ci m’avait alors montré ce à quoi aurait ressemblé ma vie si je l’avais vécue normalement, pour peu que la normalité existe. Son doigt avait touché le sol, et la terre s’était transformée en une sorte d’eau brillante dans laquelle je voyais s’animer des images.

* * *

C’était un gros type triste vautré dans un fauteuil bon marché. Il avait du ventre et ses yeux étaient fixés sur un écran de télévision. Touts les minutes, il attrapait un verre rempli d’un liquide jaune qu’il vidait d’un trait. Et puis, il s’en servait un autre. Et ainsi de suite. À la fin de la journée, il s’écroulait, ivre, et dormait jusqu’au lendemain après-midi. Il ne daignait sortir de chez lui que pour acheter de nouvelles réserves d’alcool, et alternait ébriété prononcée avec apitoiement sur son sort. « Ça te fait envie ? » m’avait demandé le démon. « Pas vraiment » avais-je répondu. « C’est moi, ça ? Comment ai-je pu devenir pareille serpillière alors que j’ai tout pour réussir ? » Le démon avait alors sorti de sa poche une petite flasque semblant contenir de l’absinthe et m’en avait servi un bouchon.

* * *

« La nature humaine est étrange. Jamais satisfaite de ce qu’on lui donne, toujours en train de se plaindre de ce qu’elle n’a pas sans jamais considérer ce qu’elle a. Je veux bien l’exaucer, ton vœu. Tu ne seras plus en bois et j’aurai ton âme. Mais voilà ce à quoi tu ressembleras alors. »

J’avais tenté de protester que la vie était injuste, et que le prix de mon âme ne valait pas cette existence pitoyable qu’il me présentait comme une alternative.

Haussant les épaules, il avait rétorqué « Tu n’as donc pas compris ? Le bois : c’est ton âme. Comment crois-tu que je puisse exaucer ton vœu autrement qu’en t’en privant, puisque tel est le prix de sa réalisation ? »

* * *

Voilà plus de trente ans que j’ai renoncé à signer ce pacte et plus de vingt-neuf que je fais face à la colline. Chaque soir, je sens le soleil se coucher sur mon écorce, je prends le pouls du monde car mes racines y sont plantées. J’ai vu mes parents vieillir année après année alors qu’ils passaient me rendre visite et déjeuner sous mon ombre. Ils sont morts presque en même temps ; et sont revenus à moi par la terre dont je me nourris. Aujourd’hui, je vois les enfants jouer dans mes branches et manger mes fruits. Deux d’entre eux ont gravé au couteau un cœur sur mon tronc ; ils semblent s’aimer et je crois que c’est bien la particularité profonde de cette espèce dont je ne fais plus partie que de réussir à s’entrelacer ainsi pour ne plus former qu’une seul âme. La mienne était trop singulière pour pouvoir jamais être partagée ainsi.

Voilà que le soleil se couche.

C’est avec lui que je veux mourir…

-

Nous savons