-

Un conte moderne

Debout devant son miroir, Mattéo ne s’était sans doute jamais senti aussi stressé.

C’était son premier rencard, faut dire. Et à 21 ans, on a accumulé beaucoup de frustration à l’endroit du sexe faible. Papy avait beau lui dire que c’était facile, une femme, qu’il suffisait de lui promettre tout ce qu’elle voulait, et que même si elle n’y croyait pas, elle rentrerait quand même dans ce jeu d’illusions, parce que les femmes, ça reste pragmatique avant tout, et que promettre la vie d’un millionnaire pour finir par offrir celle d’un cadre moyen, c’est du domaine de l’acceptable, quand on est une femme pas trop naïve.Mais papy avait grandi dans les années 60, à une époque où aborder une femme dans la rue n’était pas considéré comme une agression sexuelle. À une époque où le moindre dérapage, la moindre blague graveleuse, ne risquait pas non plus de finir sur Internet, commenté et retweeté à l’infini par les oracles de la bonne morale, ligueurs de vertu des temps modernes. Papy, il aurait bien pu flanquer des mains aux fesses quand il avait l’âge de son petit-fils, que ça ne l’aurait pas conduit au violon. Il venait d’un autre temps, papy. Et ce temps jadis, aux yeux de Mattéo, c’était quelque chose comme l’ère Carbonifère.

Dans le grand lexique de la novlangue actuelle, on aurait facilement pu dire de Mattéo qu’il était un Incel. Vous savez, ces gamins qui n’ont pas de petites amies, finissent par se sentir humiliés par les filles au point de leur vouer une haine farouche, et préfèrent, au fond, se palucher devant du porno violent, histoire d’expurger leur rancœur. On aurait pu le dire, oui. Mais on se serait trompé. Mattéo était un gosse paumé dans un corps d’adulte. Résolument hétérosexuel à une époque où l’être était considéré comme réactionnaire, il était partagé entre sa peur des femmes et son attirance pour elles. Comme beaucoup de gamins de son âge, vous me direz… Mais sans doute était-ce un peu plus le cas pour lui, pour être honnête, au vu du nombre d’obstacles majorés qu’il était amené à devoir affronter.

Bourré de complexes, sans la moindre confiance en lui, il lui en avait fallu, du courage, pour finir par inviter Sylvie. Il avait rejoué la scène des centaines de fois dans sa tête. Il se voyait aller acheter son petit pain au raisin quotidien, oser lui tendre ce petit mot qu’il avait mis des jours à écrire, puis s’en aller, espérant une réponse par SMS de cette apprentie pâtissière de son cœur. Sur le petit mot, il avait écrit un poème, puis inscrit son numéro. Un vrai poème, écrit par lui, personnellement, sans aucune aide de ChatGPT, Grok ou Claude, de la poésie analogique issue d’une intelligence relative, mais authentiquement organique : la sienne. Il était question d’amour, de fleurs, d’avenir, de passion, c’était un collier de niaiseries enfilées les unes sur les autres, mais des niaiseries d’une sincérité indéniable. Et c’était ça qui pouvait faire la différence.

Le moment où il avait reçu le fameux SMS, la réponse tant attendue, avait probablement été l’instant le plus intense de toute sa vie. « sété tré joli » avait commenté la pâtissière. Et elle avait ajouté cet émoticône du petit bonhomme qui envoie un baiser avec un cœur. Dans le langage numérique, on n’envoyait jamais un tel émoticône sans raison. Il était lourd de sens, celui-là. Un émoticône qui envoie un clin d’œil, et ç’aurait été la douche froide, un simple signe de sympathie avec une fin de non-recevoir, le « cordialement » des relations hommes-femmes. À peine moins humiliant qu’un ghosting. Mais là… C’était tout un champ des possibles qui s’ouvrait à Mattéo. Son papy aurait été fier !

Il y avait ensuite eu tous ces échanges. Elle était fan de Jul. Lui ne pouvait pas le sacquer, mais il devint son plus grand admirateur pour satisfaire sa dulcinée. Il aimait plutôt la musique d’Ariana Grande, mais comme Sylvie la trouvait « tro prétenssieuse », il se rangea à son opinion. L’amour vaut bien quelques compromissions. C’était touchant de les voir communiquer ainsi depuis leur candeur respective. Lui, dont le manque d’estime de soi avait ravagé de névroses tout sens du courage, toute témérité ; et elle, encore vierge de toute influence féministe, voyant les hommes comme des individus étranges, parfois attirants, et dont elle sentait bien qu’elle était dépendante de leur attention.

Sylvie était un petit bout de femme de 18 ans, les cheveux toujours attachés en arrière, de petites lunettes rectangulaires trop grandes, fichées sur son nez, et qu’elle ne cessait de remettre en place d’un mouvement de l’index qui avait fini par devenir un tic. Issue d’un milieu modeste, elle n’avait pas une grande culture littéraire, mais avait tout de même vu quelques Walt Disney. Elle connaissait l’image d’Épinal du prince charmant. Et il lui semblait que Mattéo était plutôt charmant, à défaut d’être un prince.

Après plusieurs semaines et bien des économies, Mattéo avait fini par lui proposer le grand jeu : un dîner au restaurant. Ce truc, c’était un indémodable. Dans tous les pays du monde et à toutes les époques, une femme qui se faisait inviter au resto se retrouvait dans ses petits souliers. Il avait bien pris soin de lui demander si elle était végétarienne (elle ne l’était pas) ou si elle avait des préférences particulières en termes culinaires (elle n’en avait pas non plus) et avait choisi de l’emmener Chez Yvonne, au centre-ville de Strasbourg. Par snobisme, uniquement. Mattéo n’avait jamais été au restaurant de sa vie, si on excepte quelques passages à McDo et un au Buffalo Grill, avec papy. Chez Yvonne, c’était cet endroit qui brillait par la qualité de sa clientèle, composée de politiques, d’acteurs et d’autres membres du showbiz. C’est qu’il avait envie de l’impressionner, sa belle.

Un jeune couple d’Alsaciens qui part dîner au restaurant, quoi de plus banal pour l’observateur, mais Mattéo avait l’impression d’y jouer sa vie. Il l’avait vue arriver de loin, place Kléber, avec une robe rouge qu’elle avait dû emprunter et qui la boudinait un peu. Elle avait lâché ses cheveux, lesquels lui retombaient parfois sur le visage, alors elle les remettait en place d’un geste de la main qui foudroyait de tendresse son soupirant.

On avait parlé musique, boulot, on s’était un peu raconté sa vie, son passé, on avait évoqué ses origines sociales (classe moyenne inférieure pour Mattéo, prolétariat pour Sylvie) et puis il avait sorti sa carte bleue et avait réglé l’addition. Sylvie s’était sentie, pour la première fois de sa vie, comme une princesse.

C’était la nuit lorsqu’ils sortirent du restaurant. Sylvie tenait Mattéo par le bras. Elle s’appuyait contre son épaule, et cela donnait une sorte de démarche mutuelle maladroite, comme un couple de manchots désynchronisés peinant à s’accorder sur le rythme à suivre. Mais c’était toute l’allégorie de la jeunesse amoureuse : des rapports maladroits mais sincères, des sentiments forts mais si durs à exprimer. Et arriva le moment du baiser.

Il s’était entraîné des centaines, des milliers de fois, Mattéo. Sur sa main, sur le miroir, même sur le poster d’Ariana Grande qui trônait dans sa chambre, au-dessus de son lit (et qu’il devrait penser à retirer avant que Sylvie ne tombe dessus)… Il s’était avancé, les lèvres semi-ouvertes, alors que de son côté, Sylvie entamait une manœuvre identique, et c’était là que le drame était advenu.

Le caséum, c’est une sorte de substance pâteuse, malodorante, qui s’accumule au niveau des amygdales. On en a tous, statistiquement. Mais certaines personnes en fabriquent plus que d’autres. Celles qui, comme Mattéo, ont souffert d’angines à répétition dans l’enfance, par exemple. Ça vous creuse des amygdales bien profondes, et ça favorise l’apparition de cette saloperie.

C’est pile au moment où la langue de Mattéo commençait à s’enrouler autour de celle de Sylvie qu’un gros bloc de ce fromage fétide s’échappa des fosses amygdaliennes de notre prince charmant. Il termina sous la langue de sa dulcinée, puis contre ses molaires, pour finir par s’écraser sur son palais, exhalant toute la puanteur pestilentielle contenue dans la faune bactérienne de la chose.

L’effet fut immédiat, et à la hauteur du naturel populaire de Sylvie. « Haaaan mais tu pues d’la gueule, t’es un porc ! T’as dégueulé dans ma bouche ou quoi ?! » lança-t-elle sans mesurer la portée désastreuse d’une telle accusation. Puis, à peine une seconde se passa avant qu’elle ne se mette à vomir le repas qu’elle venait de prendre. Pas loin de cinquante euros de bouffe répandus sur les pavés strasbourgeois. Incrédule, Mattéo s’était avancé pour tenir les cheveux de sa belle afin qu’ils ne soient pas gorgés de vomi (il avait vu faire dans les films) et s’était pris une énorme gifle, suivie d’un « me touche pas, putain ! »

Puis elle s’était éloignée, s’arrêtant parfois pour régurgiter de petits jets de dégueulis, comme on sème des graines au printemps. Mattéo avait l’impression d’être passé, en un quart de seconde, du paradis à l’enfer. Il rentra chez lui plus riche de deux trous. Un dans le portefeuille, l’autre dans le cœur.

Elle l’avait bloqué, évidemment. Sur tous ses réseaux. Et lorsqu’il se risqua à lui rendre visite à la boulangerie où elle travaillait, les yeux gorgés de larmes, elle fit intervenir Mohamed, l’apprenti-boulanger qui faisait près de deux mètres. « Elle veut pas t’voir. Dégage. » ordonna-t-il. Et Mattéo obtempéra, anéanti.

La dépression s’empara de lui. Il lui fallut plusieurs mois d’hospitalisation en milieu psychiatrique et une véritable camisole chimique pour réussir à sortir un bout de nez de cette mélancolie pathologique qui l’écrasait de tout son poids.

Deux années passèrent. On ne peut pas dire qu’il avait oublié Sylvie, il pensait à elle quasiment tous les jours, mais il avait réussi à passer outre, à ne plus se détruire en ruminant cette sombre mésaventure. Et puis — on devait être un samedi — et alors qu’il scrollait sur TikTok, il était tombé sur cette vidéo d’une jeune femme qui racontait son expérience. « Le mec, en sortant du resto, il a voulu me galocher, mais il puait trop d’la gueule, frère, on aurait cru qu’il avait bouffé un rat mort ! » et, partant d’un ricanement de sorcière, Sylvie, devenue streameuse, avait pointé sa caméra sur la photo de profil du compte Instagram de Mattéo, le jetant ainsi en pâture à une horde de plusieurs milliers de suiveurs aussi cruels que décérébrés.

Mattéo vivait dans un studio, au huitième étage d’un immeuble qui en comptait dix. Il les descendit en trois secondes, à la vitesse de la gravité. Il s’écrasa sur le sol dans un étrange bruit sourd qui évoquait un mélange de concassage de viande et d’os. Un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui se trouvait à moins de trois mètres, faillit se le prendre sur la tête. Lorsqu’il comprit ce qu’il venait d’arriver, il sortit son smartphone, le braqua sur le cadavre de Mattéo, devenu bouillie de sang et de viande morte, et commenta : « Wesh, c’est une dinguerie, frérot ! »

-

Le rétro-bar

C’était plus de l’angoisse que de la joie que je ressentais à l’entrée du rétro-bar.

Faut dire que mon pote Boris n’avait pas toujours de bonnes idées. C’était lui qui, par exemple, m’avait traîné à l’un de ces teknivals à la con où j’avais dû subir de la boue et des drogués pendant des heures, dans le froid et la crasse, abruti par une musique de chimpanzé. Les yeux rivés sur mon téléphone, je consultais négligemment mes e-mails, j’envoyais des sms, je m’amusais avec des jeux que j’avais téléchargé la veille et que j’aurais oublié le lendemain. Notre sortie de ce soir était le résultat d’une discussion que nous avions eu quelques jours plus tôt, au cours de laquelle j’avais confié à Boris à quel point le monde de l’Internet relié à ma poche commençait à me taper sur les nerfs. D’une certaine liberté, nous étions passés à l’obligation de faire acte de présence quant aux nombreuses sollicitations virtuelles que nous nous mangions chaque jour. Des inconnus, qui n’existaient pour moi qu’en lignes de codes, commentaient mes activités, la musique que j’écoutais, les impressions que je diffusais et ils constituaient à force un genre de « public » que je me sentais obligé de nourrir et duquel j’avais la charge.

* * *

Chaque matin au réveil, la première chose que je faisais, c’était consulter mon téléphone. Si dix ans auparavant, je n’aurais eu à y lire que les quelques messages reçus dans la nuit ; la rapide et exponentielle progression de la technologie me faisait passer de longues minutes sur cette énervante petite machine hors de prix, à ouvrir les unes après les autres toutes les applications par lesquelles j’étais susceptible d’avoir été contacté dans la nuit. Élément de paresse suprême, tout rendez-vous, toute soirée était prévue, notée, concertée via cette cabane numérique froide et sans chaleur enfermé dans un boitier en plastique. Avec ces engins, j’avais la possibilité de rester toute une journée enfermé chez moi tout en parlant avec des « amis » disposant du même type d’appareil que le mien, et mus par une volonté de tromper le même ennui que celui dont j’étais victime.

* * *

Je me suis retrouvé vers vingt-trois heures tout seul planté devant les portes closes du Rétrobar. Je pestais numériquement, c’est à dire que j’envoyais sms sur sms à Boris, lui demandant où il se trouvait, puis pourquoi il ne répondait pas, suivi de plusieurs « allo ? » dont quatre en majuscule. J’ai arrêté lorsque la porte du bar s’est ouverte et qu’un grand type noir m’a fait signe d’entrer à l’intérieur. Enfin !

Là où j’ai moins rigolé, c’est lorsqu’il m’a tendu un genre de petit panier en osier, m’expliquant que je devais y mettre mon téléphone après l’avoir éteint.

* * *

« Se prêter au jeu », c’est une expression dans l’air du temps. On aime tenter tout un tas d’expérience pour le plaisir de « se prêter au jeu ». Refuser de « se prêter au jeu », c’est passer pour un ringard, car « se prêter au jeu » est signe d’ouverture d’esprit.

« ça te dirait que je t’encule ? – Oh oui, je veux bien me prêter au jeu ! »

Puisqu’il ne s’agissait pas d’éprouver mon homophobie potentielle (décelable de nos jours par la répulsion envers la pratique de la sodomie) , j’acceptais donc de me prêter au jeu, et déposai soigneusement mon smartphone @phone 14 au fond du panier après l’avoir éteint.

* * *

Le plus inconfortable, sans téléphone, c’est qu’on est très vite renvoyé à son inculture. Inculture que l’on a appris à occulter grâce à l’immédiateté de la disponibilité des réponses aux questions qu’on se pose. J’avais fini par oublier que dans le passé, lorsqu’on ne savait pas, on fermait sa gueule. Ou alors, pour les plus malins, on inventait une vérité. Qui n’a jamais fait ça étant jeune ? Avec internet, la vérité n’avait plus besoin d’être inventée. Si on ne savait pas, il y avait Google pour trancher. Alors, on pouvait prétendre tout savoir. A l’arrivée, on était tous cons, mais avec entre les doigts une base de donnée potentiellement consultable. Un savoir potentiel qui faisait de nous des crétins très sûrs d’eux-mêmes.

* * *

Des gens fumaient à l’intérieur du bar. Incroyable ! Si les flics passaient par là, c’était la fermeture assurée ! Avec un paquet de cigarette à 37 euros, ils avaient plutôt intérêt à les savourer, leurs clopes. Tout le monde avait l’air de mèche. Et tant pis pour le cancer, les non-fumeurs baignaient sans avoir l’air gêné au milieu de la fumée toxique des fumeurs. Boris était attablé dans un coin du bar, il tenait entre ses doigts une longue et fine cigarette avec un filtre blanc. Sur la table, il y avait des tranches de saucissons coupées en fines rondelles, et à coté, un verre de ce qui me semblait être du vin blanc.

* * *

A la fin de la première heure, mon téléphone ne me manquait plus. Ce besoin compulsif de le consulter m’avait quitté avec le sentiment de culpabilité qui avait pris l’habitude de m’envahir lorsque je tardais trop à répondre à un interlocuteur virtuel. Mon boulet était détaché de ma cheville et enfermé dans une boîte à chaussure.

Il y avait un type qui jouait du ragtime sur un piano droit collé au mur du café, ça changeait de la musique en streaming et du casque collé à mes oreilles ; et ça avait beau être de la musique maladroite, elle était tellement… collective.

* * *

Dans le temps, les gens se retrouvaient dans les bistrots parce que c’était là qu’on s’amusait. Facebook, c’était le zinc du café, on ne choisissait pas tous nos amis, ils n’étaient pas toujours très fins, mais on avait les mêmes très longtemps, et on ne décidait pas de ne plus les revoir du jour au lendemain à cause d’un détail qui aurait froissé notre susceptibilité. Au centre du bar, il y avait un billard et un babyfoot. Au fond, à l’opposé du piano, un flipper était installé.

J’avais l’impression d’être au beau milieu d’une fête foraine. Des distributeurs de pistaches et de cacahuètes nous ravitaillaient en solide à mesure que nous vidions nos verres. Quand minuit finit par sonner, j’en avais descendu plus d’une dizaine, l’ambiance qui régnait dans le bar rendait impossible tout « mauvais trip ». Mon estomac tenait bon, et je m’étais mis à fumer des cigarettes blondes sortie par le patron de l’établissement d’une grande boîte métallique sur laquelle était dessiné un chameau jaune. Toutes ces saloperies étaient éminemment nuisibles à la santé, mais bon sang que c’était bon. Le tabac, je vous l’accorde, ça ne me séduisait pas pour la délicatesse du goût, mais plutôt à cause des jeux que cela engendrait chez ceux qui fumaient. On s’était tous mis à tenter de faire des ronds avec la fumée, on avait l’air de poissons sortis de l’eau ; et ça nous faisait rire. Tout ça, l’alcool, le tabac, le jeu, sorti du contexte de l’amitié, ça aurait planté un beau décor pour une dépression. Mais mis ensemble, ça donnait des éclats de rire et des tapes dans le dos.

* * *

Nous étions désormais un groupe de copains qui buvions ensemble. Boris et moi nous étions vite attablés avec trois types qui n’arrêtaient pas de rigoler. On se racontait des blagues dont on était obligés de se souvenir avec notre mémoire personnelle, en viande, sans puce ni wifi. Et puis, grisés par l’alcool, nous avions abordé des filles. Avec toutes ces conneries féministes de culture du viol et autres sermons castrateurs que professent à longueur de temps les gardiens de la nouvelle morale, chapons geignards et transparents, nous n’aurions jamais osé aborder une femme dans la rue. Peur d’une plainte, de voir des flics débarquer, de finir au violon puis lynchés sur Twitter. Ici, entre ces murs, les filles semblaient ne pas avoir peur et nous n’avions plus peur des filles. J’en ai embrassé une sur la bouche, comme ça , d’un coup, sans lui demander la permission, enfreignant toutes les règles de bienséances, oubliant de me dire que « la femme est un être sensible dont les droits doivent être respectés », ne pensant qu’à une chose, la coller contre ma taille en tenant la sienne et lui faire sentir que j’étais un homme.

* * *

L’amour gagne à exister lorsqu’il est spontané. Je crois qu’il se dégage une odeur particulière des filles que l’on obtient sans négocier avec elles le moment de leur reddition. On fait ça à l’aventure, à la débrouille, on le tente vaille que vaille, et si on l’obtient ; c’est bien. Sinon, que risque t-on sinon une petite honte vite oubliée par le souvenir grisant de notre élan de courage ? Elle sentait le tabac, mais moi aussi. J’avais d’ailleurs très certainement du gras de saucisson entre les dents, mais l’alcool grisait notre soirée et adoucissait nos mœurs. J’ai pensé à ce moment là, qu’une société en bonne santé ne pourrait jamais se passer d’alcool. Nous avions besoin de ce truc pour nous aider à être moins lâches. La quête du plaisir passe par quelques coups de pouce, et après tout, les grecs ne vénéraient-ils pas le vin, boisson des dieux offerte aux hommes pour les délester de leur soucis ?

* * *

On ne louait pas de chambres au Rétrobar. Ça n’était pas un hôtel de passe, juste un bon vieux café. Je suis allé demander au bar que l’on me passe un stylo. J’ai noté mon numéro sur le poignet de mon amoureuse qui me malaxait l’entre-jambes à mesure que j’écrivais. Il était six heures du matin lorsque nous sommes sortis. Dehors, il faisait froid. De la buée sortait de nos bouches accompagnant notre souffle. Alors que nous étions en train de nous éloigner vers nos voitures, le grand type noir nous a appelé depuis la porte mi-close du bar. « Vous oubliez vos breloques ! »

Chacun notre tour, comme de petits esclaves, nous avons pioché dans le panier d’osier nos téléphones respectifs et nous les avons allumé, nous reconnectant ainsi au monde d’aujourd’hui.

Le mien affichait 32 appels en absence, 67 sms, plus d’une centaine de notifications Facebook, Twitter et Instagram et autant de cris d’agacements et d’inquiétudes de ces amis esclaves que j’avais abandonné dans l’univers numérique en fermant la porte du Rétrobar derrière moi et qui piaffaient de mon indélicatesse d’avoir osé oublier leur existence. La fille que j’avais enlacé semblait en avoir reçu autant, sinon plus. Lorsque ses yeux se levèrent enfin de l’écran de son téléphone ; elle me lança un regard dépité qui semblait vouloir dire « c’est comme ça, on échappe pas au progrès ».

Le progrès.

Sous ma semelle, il y avait du gravier qui crissait à chaque rotation de mes talons. Sous mes talons, il y avait le progrès. À mon bras, une femme avec qui j’allais sûrement vivre longtemps, rencontré dans un endroit en chair et en alcool, en fumée et en ivresse, bien à l’abri du progrès.

-

Opéra privé

-

Une histoire de violence

-

L’homme des sapinières

Les yeux mi-clos, allongé sur le matelas relativement confortable de cette construction mobile au design contemporain, le vieux regardait le soleil se lever au travers du volet roulant qui couvrait partiellement le Velux arrière de la caravane. « Encore une belle journée qui s’annonce » songea-t-il tout en souriant. À 74 ans, il n’avait plus vraiment l’âge de jouer les campeurs, mais sa présence dans cette forêt, plus précisément dans cette clairière et encore plus exactement dans cette caravane n’était pas la lubie farfelue d’un quelconque excentrique. Joseph avait été mis à la porte de chez lui quelques mois plus tôt par un huissier accompagné d’une bande de flics. Des impayés, des factures qui s’entassent, beaucoup de déni et bim, un jour on voit débarquer la cavalerie au service de ces messieurs les créanciers et on expulse un vieux bonhomme de son foyer, ne lui laissant le droit de ne garder que son chat et son chagrin.

La caravane en question dormait dans le jardin du père Boniface depuis quelques années. Le vieux retraité, joueur en diable, l’avait gagnée au poker, et ému par le mauvais sort que l’on faisait à ce voisin sans défense, s’était mis à briquer sa roulotte d’acier et de plastique de fond en comble en vue de la céder à ce pauvre homme désormais à la rue. Après un check-up minutieux des fonctions élémentaires de la bête, Boniface avait tendu les clefs de la rutilante Eriba 430 GT à un Joseph plus ému que jamais. « Le chauffage se branche sur une bouteille de Butane. Pour la flotte, y a un jerrican qui se visse au tuyau sous l’évier, y a deux panneaux solaires sur le flan de l’animal, les WC sont manuels, ça veut dire qu’il faudra aller vider le contenu de la cuve régulièrement, et je t’ai gardé le meilleur pour la fin ! » lança Boniface en montrant du doigt un groupe électrogène flambant neuf. « Il fait pas beaucoup de bruit et il consomme peu. Avec ça, tu pourras te regarder un petit film de temps en temps. Et pour voir venir les périodes de pénuries, je t’ai trouvé une batterie qui peut contenir jusqu’à dix heures d’énergie électrique. Tu peux la recharger sur ton panneau solaire ou sur le groupe électrogène directement. Tout le confort moderne sur roues, et pas un sou pour EDF ! » Joseph serra chaleureusement les deux mains de Boniface en pensant pour lui-même qu’il n’avait de toute façon plus un centime à donner à qui que ce soit.

Dans sa jeunesse, il était arrivé quelques fois à Joseph de faire du camping et de dormir dans une caravane. Celles des années 80 étaient, à son souvenir, bien moins sophistiquées que le petit bijou que lui remettait son charitable voisin. Il s’agissait en quelque sorte d’une BAD-mobile, une Base Autonome Durable sur roues. Il ne restait plus qu’à trouver un endroit pour l’y ancrer, et l’idée fut lancée d’aller chercher du côté des sapinières. Situées à environ deux kilomètres du village, les sapinières étaient un endroit calme, totalement inhabité, et où de mémoire d’homme on n’avait jamais vu un campeur. En été, il y faisait frais grâce à la protection qu’offraient les épais sapins, et en hiver le soleil éclairait de sa douceur une petite clairière providentielle près de laquelle il fut convenu qu’on installerait la caravane.

C’est ainsi que Joseph commença sa nouvelle existence d’ermite. La première chose dont il prit rapidement conscience, c’était qu’il n’avait plus de problèmes d’argent. Sa maigre pension de retraite avec laquelle il avait toujours eu tant de peine à joindre les deux bouts lui suffisait désormais pour remplir son frigidaire et payer l’abonnement de son téléphone portable. Car c’étaient bien là les deux seuls frais fixes qu’il conservait de son ancienne vie. Dépenses auxquelles s’ajoutait le carburant dont il remplissait le groupe électrogène et qui lui fournissait l’électricité dont il avait besoin quand le soleil ne suffisait pas à gorger d’énergie gratuite les panneaux solaires de la caravane.

Pas de frais, pas de voisins, aucun bruit sinon celui du vent dans les arbres, des oiseaux et des clapotis de la rivière toute proche. Joseph avait la délicieuse impression de vivre des vacances perpétuelles. Quand arrivait le printemps, il prenait son petit déjeuner dehors en compagnie de son chat, il regardait le manège des oiseaux qui construisaient leurs nids et guettait les écureuils qui sautaient de branche en branche. Entre deux lampées de café au lait, il prenait de grandes inspirations de cet air riche en saveurs forestières où nul arôme de pneu ou de gaz d’échappement ne filtrait jamais. Il sentait alors une vague de chaleur bienfaisante lui courir le long du corps, de la nuque aux doigts de pieds. Une sensation qu’il n’avait plus ressentie depuis ses premiers amours d’adolescent et qui portait un nom dont l’évocation même le laissait rêveur. Le bonheur.

C’est ainsi que pendant plusieurs années, Joseph vécut une existence agréable, garnie de promenades, de cueillettes de baies, de champignons et d’observation de la nature. Les hivers, il les passait à lire et à écrire. Lorsqu’on approche les 80 ans, on a beaucoup de choses à raconter et Joseph le faisait méticuleusement, avec patience. Se libérer des chaînes du monde civilisé, c’était ça la liberté. Au village, le cas de Joseph faisait jaser. On considérait l’homme avec bienveillance, mais on se demandait à quoi il pouvait bien occuper son temps et comment il se débrouillait pour la toilette sans douche ni baignoire. On se disait qu’il devait bien s’ennuyer, le pauvre homme, on compatissait, on haussait les épaules à coup de « ah là là… » et on changeait de sujet. Un jour de printemps, un journaliste en vacances dans sa famille qui vivait au village entendit parler de Joseph, fut intrigué et décida d’aller demander au personnage une interview sur sa condition d’ermite. C’est à ce moment-là que les ennuis commencèrent.

L’article, qui parut dans le journal local, eut un effet pervers sur les consciences. Ce que les commères du village n’avaient jamais envisagé, c’était que le vieil homme puisse être heureux, là-bas, seul dans sa forêt. Son bonheur était tout à coup ressenti par une certaine catégorie de la population villageoise comme une sorte de bras d’honneur arrogant qu’il leur faisait à tous. Je suis bien plus heureux loin de vous, semblait dire le vieil homme depuis son logement gratuit. Et l’on en vint à établir une liste des avantages de ce parasite social. On prit conscience qu’il ne payait ni l’électricité ni l’eau (puisqu’il allait la chercher à la fontaine) et qu’il n’était d’ailleurs même pas imposable sur le revenu. On finit par se demander si camper comme ça dans les bois était au fond bien légal, et il semblait d’ailleurs que le camping sauvage était interdit partout où il n’était pas autorisé.

La gendarmerie débarqua au pied de la caravane de Joseph un petit matin du mois de septembre, alors que ce dernier sirotait sa deuxième tasse de café en caressant la tête de son chat qui s’était roulé en boule sur ses genoux. La sentence tomba, assassine. « Il faut partir monsieur » lui apprenaient les gendarmes. « C’est défendu de s’établir comme ça dans la nature, c’est dangereux en plus. » La mâchoire pendante, Joseph tenta une défense maladroite à coup de bégaiements et de redondances. Il ne faisait de mal à personne ici, il n’abîmait pas la nature, il ne dérangeait pas l’ordre des choses et ne violait aucune loi, et le gendarme de lui répondre que si, il en violait une, puisqu’il était défendu de pratiquer le camping sauvage et que la loi s’appliquait à tout le monde, même aux vieux ermites dans des caravanes.

Le vieil homme fut donc placé dans une maison de retraite. Une des moins chères, située en périphérie de la grande ville la plus proche, à côté de la zone industrielle. La caravane fut rendue à son propriétaire initial qui se scandalisa en vain que l’on puisse ainsi chasser pour la deuxième fois un pauvre vieillard de son foyer alors qu’il ne dérangeait personne. Le chat fut quant à lui confié à la SPA car l’asile pour vieux où résidait désormais Joseph n’acceptait pas les animaux. La pauvre bête, déjà âgée, fut euthanasiée deux semaines plus tard. Elle refusait toute nourriture depuis sa séparation d’avec son maître et il fut décidé qu’il était plus humain d’abréger ses souffrances.

Joseph mourut des suites d’une attaque quelques jours après avoir appris la mort de son chat. Quand la nouvelle parvint aux oreilles du père Boniface, celui-ci tonna et gronda à qui voulait bien l’entendre que le vieux était mort de tristesse parce que les gens du village étaient des malveillants qui ne supportaient pas le bonheur des autres. Les commères haussèrent les épaules, et se dirent qu’il fallait bien intervenir, qu’on ne pouvait pas laisser un vieil homme comme ça tout seul dans la forêt indéfiniment, que c’était trop dangereux et que même s’il était certes regrettable qu’il soit finalement mort, on pouvait s’assurer que c’était pour son bien.

-

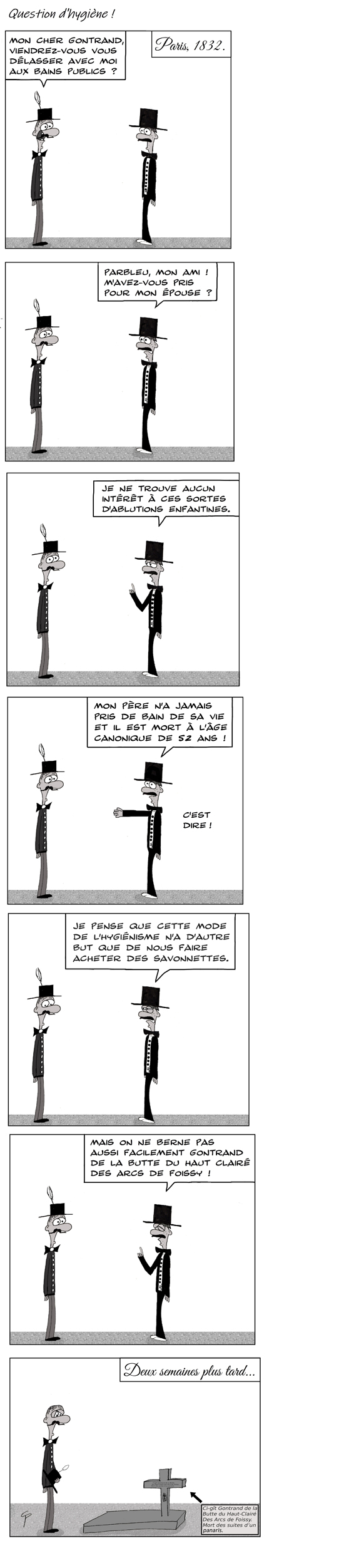

Question d’hygiène

-

Le fantôme Martien

Je m’appelle Quentin et je suis le premier homme à avoir jamais visité Mars. L’ennui, c’est que strictement personne n’est au courant, et le monde ne saura probablement jamais rien de mon histoire et de mes voyages.

C’est arrivé presque par hasard. Je dis bien presque, parce qu’il y a toujours quelque chose de l’ordre du destin ou de la providence lorsque votre vie prend un tournant si particulier. La mienne, d’existence, était plutôt ordinaire. J’étais comptable pour une boîte de fournitures scolaires, un travail ennuyeux mais un salaire régulier et relativement confortable. Le soir, pour décompresser et me sortir de la tête tous ces chiffres qui avaient défilé sous mes yeux toute la journée, je me rendais à mon cours de yoga. Le yoga, ça avait été pour moi une révélation. Être capable, par la maîtrise de son mental et de sa respiration, de sublimer les problèmes du quotidien, le stress, les craintes et la tristesse, de ne faire qu’un avec son ki. C’était ça la clef de la sérénité.

Rapidement, les cours m’ont semblé inutiles. J’étais une sorte de surdoué. Je savais comment entrer en transe, comment voir loin, par delà les frontières physiques, et la présence des autres élèves et du maître yogi avait tendance à parasiter ma concentration. C’est donc chez moi que j’avais choisi de continuer mes séances de méditations.

J’ai réussi mon premier voyage astral un jour que je ne travaillais pas. J’étais en position du lotus, sur le parquet de mon salon, et l’instant d’après, je planais au dessus de mon jardin. Il ne m’a fallut que quelques « sorties » supplémentaires pour comprendre que ce que je percevais comme une distance entre les choses n’était que l’influence que mon corps physique exerçait sur mon mental. Dans le monde astral, la distance n’existe pas, tout est connecté. Il fallait le savoir pour réussir à plier l’espace afin de le parcourir librement, et lorsque j’y suis enfin parvenu, ma première destination a été la planète rouge.

Mars. En un instant mon ki m’y avait mené et je survolais ses montagnes et ses vallées avec l’exaltation de l’explorateur en terra incognita. J’y passais de longs moments, et finalement y consacrais tout mon temps de méditation. Comme j’aurais aimé pouvoir raconter tout cela à un ami, un frère ou un voisin. Mais qui m’aurait cru ? Au sein de notre civilisation très matérialiste, ce genre de témoignages n’a qu’un pouvoir, celui de vous envoyer en unité psychiatrique. La science devait vaincre les ténèbres, elle en a créé de nouvelles.

La solitude a du bon. Elle vous permet de méditer dans le calme, vous rend libre de vos décisions, vous permet de vous recentrer sur vous-même, sans parler des avantages plus triviaux, comme le choix de la nourriture où du lieu des prochaines vacances. Mais lorsque vous faites une crise cardiaque, la solitude ne vous sert strictement à rien. J’étais en train de survoler les montagnes et les cratères de Terra Sirenum, dans l’hémisphère sud de Mars, lorsque mon cœur s’est arrêté de battre. Je ne m’en suis même pas rendu compte, tant j’étais absorbé par la beauté du paysage. C’est lorsque j’ai voulu réintégrer mon corps que j’ai compris. Le chemin du retour n’existait plus, et j’avais beau me concentrer, je ne faisais que pédaler sur un vélo d’appartement. Je n’allais nulle part.

Où vont les âmes lorsque le corps meurt ? Je n’en sais foutre rien. Ce que je sais en revanche, c’est que la mienne est piégée sur la quatrième planète en partant du soleil, et que j’ai l’éternité pour réfléchir à un moyen de m’en échapper.

-

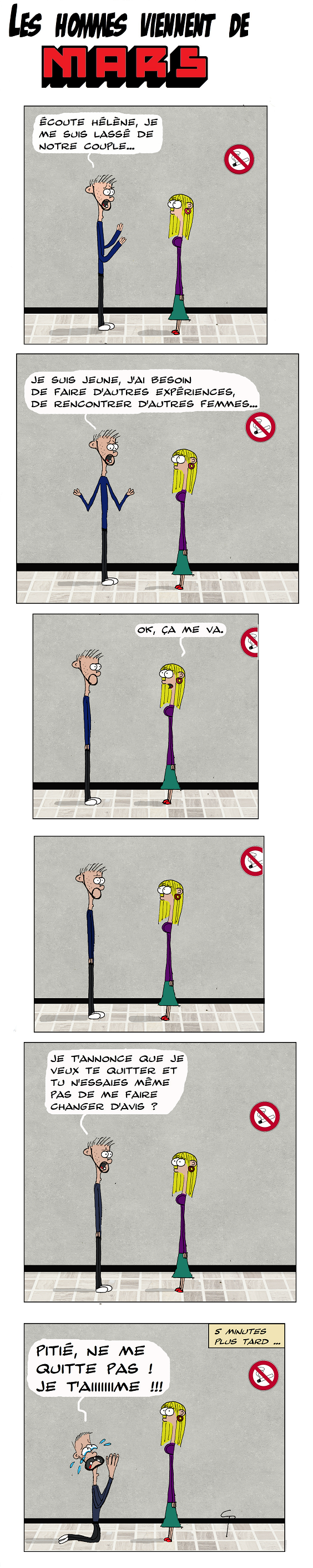

Les hommes viennent de Mars

-

Le dernier chien de mémé

À quatre-vingt dix ans, je suppose qu’il ne faut plus trop compter sur les autres. Mes enfants disent que je perds la mémoire et ils insistent pour que j’accueille une aide à la maison. Je refuse, je ne me sens pas en sécurité à ce qu’une inconnue partage ma vie, dans cette maison où j’ai vu grandir ces mêmes enfants qui à présent n’attendent qu’une chose, que j’y meurs afin qu’ils puissent la vendre ou la louer. La vérité, c’est que lorsque tous les jours se ressemblent, on ne voit plus l’intérêt de se maintenir au courant du cours des jours, alors on les confonds et puis on les oublie. Quelle différence entre un lundi et un dimanche pour une personne qui ne sort jamais de chez elle ? Il y a bien la télévision, mais je la regarde de moins en moins, et puis quand je l’allume, je ne tiens pas plus de vingt minutes avant de m’endormir. Quand je me réveille, je suis pris d’un instant de panique. Je ne me rappelle plus où je suis ni pourquoi j’ai tant de mal à bouger. Je crois que lorsque je dors, j’oublie que je suis vieille. Je mets un certain temps à m’en souvenir au réveil. De plus en plus longtemps d’ailleurs.

* * *

J’ai écrit mes mémoires. Je suis né au dix-neuvième siècle, le 21 juin 1898 exactement. Je n’ai eu l’électricité et l’eau courante qu’une fois adulte. Lorsque je le raconte à mes petits enfants, ils me dévisagent, incrédules et retournent à leurs écrans. Ils ont des écrans à ne plus savoir qu’en faire. Ils ne regardent même plus dehors. Je ne comprends plus du tout ce monde. J’ai hâte de le quitter.

* * *

J’ai eu des chiens toute ma vie. Le premier s’appelait Marcus, c’était un grand Setter irlandais que mon fils avait pris pour chasser. Lorsqu’il a rencontré sa femme, ils se sont installés dans un appartement, en ville et le chien a atterri chez moi. J’étais seule et j’avais un jardin, le chien de mon fils est devenu le mien. On peut dire que pour une veuve, la compagnie d’un animal est un vrai bonheur. Ce chien était devenu mon compagnon, celui qui partageait ma vie et autour duquel j’articulais mes occupations. Je me suis mis à lui parler comme à un ami, puis à le considérer comme un membre de la famille. Le soir, je lui faisais la cuisine. Je n’ai jamais eu confiance dans la nourriture industrielle. J’ai vécu treize de bonheur avec lui, et un petit matin, j’ai trouvé son corps froid et sans vie au pied de mon lit. Mon beau-fils est venu l’après-midi même pour creuser un trou dans le jardin. Le soir, c’était fini. Pas de croix sur sa tombe, je n’ai jamais été vraiment croyante, j’y ai planté des bégonias.

* * *

Mon second chien était un épagneul breton. J’avais 72 ans à l’époque de son adoption et j’étais encore vaillante. Vivre à ses cotés fut un plaisir, même si j’ai mis longtemps avant de le considérer comme un chien à part entière et non plus comme « le chien qui remplaçait Marcus ». Il est mort au même âge que son prédécesseur. Je me suis retrouvée seule et pour la première fois, je me suis sentie vraiment vieille.

* * *

Monsieur Gambert est mon voisin. Il a soixante-quinze ans et le pauvre a la maladie d’Alzheimer. Il est venu sonner chez moi un matin. Il était en robe de chambre, il semblait paniqué. Il tenait son cocker en laisse et de grosses larmes perlaient sur ses joues. Il allait être « placé ». C’est à dire qu’on s’apprêtait à lui retirer sa liberté. L’endroit où il allait être mené n’acceptait pas les chiens ; alors il me suppliait de m’occuper du sien. Je n’avais pas le cœur à refuser pareille requête à un homme sur le point de perdre en même temps et sa tête et son indépendance, alors j’ai pris la laisse et j’ai refermé la porte.

* * *

Un bien vieux chien que ce Dodi. Il semblait si paniqué, tellement perdu sans son maître. Il avait douze ans et portait la fatigue de son âge sur ses frêles épaules de brave toutou. Il faisait parti de ces vieux chiens que l’on voit trotter à coté de leurs maîtres si lentement qu’on finit par se demander qui des deux promène l’autre. Un vieux chien pour une vieille dame, nous nous sommes entendus très vite. Je me suis remise à cuisiner pour ce chien. Le soir, des pâtes et de la viande bouillie, avec un cube de bouillon de bœuf et il restait assis à coté de moi, poliment, le temps que tout soit prêt.

* * *

Ce fut une année merveilleuse. Nous faisions une promenade presque tous les jours, pas trop longue, juste ce qu’il fallait. Par beau temps, je l’emmenais jusqu’au terrain vague où je lui ôtais sa laisse. Il trottinait sur l’herbe plusieurs minutes, puis, comme lassé par son propre manque d’énergie, il revenait à mes pieds afin que je lui repasse sa laisse autour du cou. J’ai appris la mort de monsieur Gambert une semaine avant les treize ans de Dodi.

* * *

Nous étions fatigués tous les deux ce soir là. Un dimanche, la veille de l’anniversaire de Dodi. Mes enfants venaient de téléphoner pour m’avertir de leur visite prochaine. Ça n’augurait rien de bon. Ils ne pouvaient pas s’empêcher de parler de moi comme si j’étais une enfant irresponsable. Je trouvais ça profondément blessant, d’autant plus qu’ils ne se gênaient pas pour le faire en ma présence. Ils désapprouvaient Dodi. « Quelle idée de prendre un chien à ton âge » me reprochaient-ils. Je leur répondais que ça n’était pas leurs affaires, qu’ils n’avaient rien à craindre pour leur héritage puisque c’était tout ce qui les intéressait. Ils s’offusquaient, quittaient ma maison, trop heureux d’avoir un prétexte pour le faire, et je me retrouvais seule avec mon chien.

* * *

Dodi est mort une heure après avoir eu treize ans. J’étais en train de le caresser quand c’est arrivé. Je lui avais pris un bel os à moelle à la boucherie du coin de la rue. Il était en train de le ronger, et puis il a posé sa tête sur mes genoux, m’a lancé un regard humide et a poussé un long, très long et dernier soupir. Je n’avais plus pleuré depuis bien longtemps. À mon âge, on n’a plus beaucoup de larmes. J’ai soulevé Dodi et l’ai porté sur mon lit où j’ai brossé son poil. Jadis, j’avais vu mes parents faire la même chose avec les cheveux de ma grand-mère. J’ai connu cette époque où l’on respectait ses morts plutôt que d’en avoir peur. Je me suis glissée sous les draps et j’ai serré le petit corps encore chaud de Dodi contre le mien. Lorsque j’ai fermé les yeux, j’ai senti qu’il m’attendait de l’autre coté. Et il n’était pas seul. Je quitte ce monde sans regret, j’y ai passé beaucoup trop de temps, et à bien y réfléchir, si on me laisse le choix, c’est au paradis des chiens que je choisirai de passer l’éternité.

-

Suicide-Joe passe à la caisse